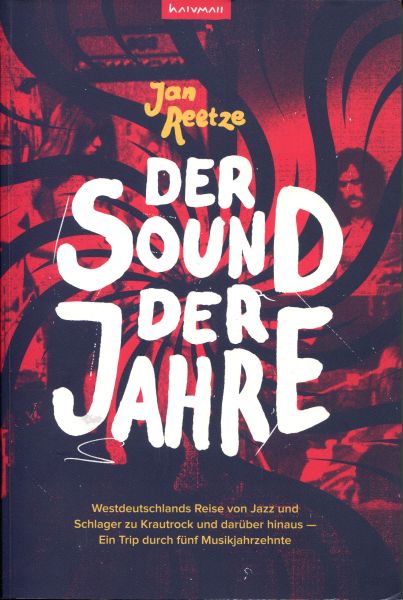

DER SOUND DER JAHRE

Westdeutschlands Reise von Jazz und Schlager zu Krautrock und darüber hinaus – Ein Trip durch fünf Musikjahrzehnte

von Jan Reetze (halvmall 2024, ISBN 978-3-9822100-6-3)

Wer die Musikgeschichte Deutschlands über fünf Jahrzehnte darlegen will, braucht Volumen – mit 505 Leseseiten kommt das Buch folglich schwer daher. Allerdings sind es arithmetisch auch nur 100 Seiten pro Dekade.

Man hat mir gesagt, dieses Buch sei ein Standardwerk. Das ist es nicht! Denn Volumen ist nicht alles, ein Buch muss auch inhaltlich fundiert sein. Das ist dieses leider oft nicht, doch dazu später. Was schon nach Lektüre der ersten Seiten auffällt ist, dass es Reetze an sprachlicher Eloquenz mangelt. Manches klingt doch recht steif, wie: „Neben all dieser Finsternis gab es aber auch ein paar freundlichere Aspekte: Mit den Alliierten änderte sich der Wind – zumindest in Westdeutschland. Eine Sache war im Zusammenhang mit dem Thema dieses Buches besonders wichtig: Die Alliierten reorganisierten den Rundfunk, und zwar gründlich.“ (S. 29) Und diese hölzerne Versprachlichung zieht sich durch das gesamte Buch.

Man hat mir gesagt, dieses Buch sei ein Standardwerk. Das ist es nicht! Denn Volumen ist nicht alles, ein Buch muss auch inhaltlich fundiert sein. Das ist dieses leider oft nicht, doch dazu später. Was schon nach Lektüre der ersten Seiten auffällt ist, dass es Reetze an sprachlicher Eloquenz mangelt. Manches klingt doch recht steif, wie: „Neben all dieser Finsternis gab es aber auch ein paar freundlichere Aspekte: Mit den Alliierten änderte sich der Wind – zumindest in Westdeutschland. Eine Sache war im Zusammenhang mit dem Thema dieses Buches besonders wichtig: Die Alliierten reorganisierten den Rundfunk, und zwar gründlich.“ (S. 29) Und diese hölzerne Versprachlichung zieht sich durch das gesamte Buch.

Die Lektüre ist ermüdend, denn Reetzes Buch ist wie eine Patchworkdecke – eine Ansammlung von bestimmt 100 eigenständigen Kapiteln, die zwar oft zeitlich zugeordnet, aber inhaltlich meistens nicht verknüpft sind. Es entsteht kein inhaltlicher Fluss, kein Faden, an dem man sich orientieren kann. Der Autor irrlichtert zwischen „Einsamen Cowboys, wartende Bräute“, „Das Leben als Telefonmusiker“, „Stockhausen“, „Übernachtung“, „Papas Kino, der kalte Krieg und das Wunder der Liebe“ oder „Hippies“, in dem er die Hippies sachlich falsch als Vorläufer der Gammler darstellt, und so weiter. Zu jedem Klops muss er ein Brötchen backen, z.B. zum „US-Radio“, obwohl das mit der BRD nichts zu tun hat. Und was soll der Rekurs auf politische Themen, wenn sie nicht als relevant für die musikalische Entwicklung gesetzt werden [siehe das Kapitel „Baader-Meinhof & Co.“ (S. 204ff), in dem sich Reetze allein auf zwei magere Zeitungsartikel von Wolfgang Kraushaar in Schweizer Zeitungen bezieht.] Natürlich schreibt er auch etwas zu Film und Fernsehen. Wenn Reetze seine Liebe zum Schauspieler Jacques Tati oder sein Faible für „Fluchtpunkt San Francisco“ erwähnt, dann kann er das so schreiben, oder?

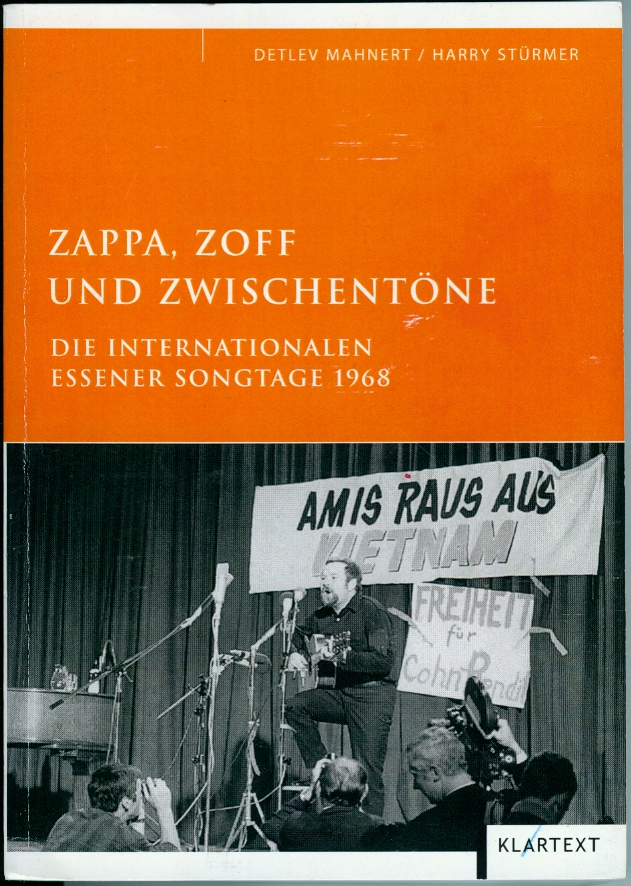

Man muss Reetze einen guten Willen konstatieren, doch er hat, abgesehen von den 70er Jahren, zu wenig Wissen bezüglich der von ihm beschriebenen musikalischen Epochen. Hätte er sich allein auf Krautrock und die Neue Deutsche Welle, d.h. die deutsche Rockmusik der 70er Jahre, beschränkt, wäre ein gutes Buch entstanden. Dazu kann er sich sehr fundiert äußern. Und vieles dazu ist interessant und flüssig dargelegt, z. B. die Historie von Rolf-Ulrich Kaiser, dessen Verdienst es ist, The Mothers Of Invention, The Fugs und viele andere prägende Musiker nach Deutschland zu den 1. Essener Songtagen geholt zu haben. Auch seine „Krautrock“-Bandlandkarte ist gelungen.

Der Startpunkt für Reetzes Trip ist das Dritte Reich. Schon mit den ersten Kapiteln fällt dem Leser ein gravierender Mangel dieses Buches auf; es werden regelmäßig Ereignisse erwähnt und Behauptungen aufgestellt, ohne diese entsprechend zu belegen. Selbst wörtliche Zitate werden oft bzgl. ihrer Quelle nicht dokumentiert. Reetze schreibt im Vorwort über seinen Hintergrund als Wissenschaftler, aber wissenschaftlichen Standards genügt dieses Buch an vielen Stellen nicht, obwohl man eine Reihe von Fußnoten im Anhang findet.

Es gelingt dem Autor nicht, die Jazzszene der 50er hinreichend zu beschreiben: abfolgende Kapitel beschäftigen sich mit Doldingers (Düsseldorfer) Feetwarmers, Bert Kaempfert und „Telstar“ von The Tornados. Nach einem Kapitel über Peter Thomas („Raumpatrouille“), geht es dann um „Fluxus“ – der Kunstrichtung. Diese Kapitel kriege mal einer inhaltlich verknüpft!! Und wer sich musikalisch mit den genannten Namen auskennt, fasst sich gelegentlich an den Kopf! Zu Free Jazz hat er zu sagen: „Eine wichtige Sache, die von Hörern nicht verstanden wurde, war, dass diese Musiker Virtuosen auf ihren Instrumenten waren.“ (S.69)

Über den deutschen Schlager verbreitet er Oberflächliches, zum Teil Diskreditierendes. „Die Texte folgten den hauptsächlichen Zeittrends: Zunächst war das die Fresswelle, die Phase des übermäßigen Essens nach den Hungerjahren, die man nun glücklich überstanden hatte. Es folgte die Reisewelle…“ (S.35). Das ist inhaltlicher Müll! Die Lektüre von Prof. Volker Ladenthins Buch „Restauration und Rebellion“ kann man Reetze in diesem Zusammenhang nur empfehlen. Es würde seinen Horizont erweitern, nicht nur bezüglich der deutschen Schlagermusik.

Seine Aussagen über das Denken und Fühlen der Menschen in den 50ern und 60ern sind z. T. hanebüchen, auch rekurriert er immer wieder verallgemeinernd auf die Einstellungen und Ansichten in seiner Familie. Nicht jeder Familienvater trank zu viel Alkohol und verweigerte sich der Auseinandersetzung mit dem 3. Reich. Und wie das Prinzip Musikbox in den Kneipen funktionierte, weiß er auch nicht.

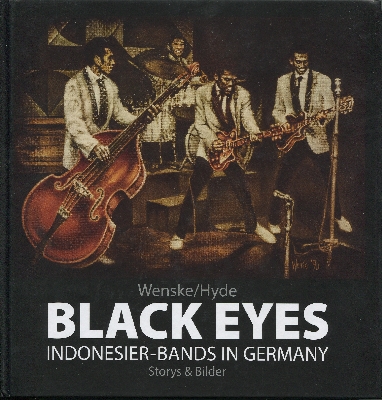

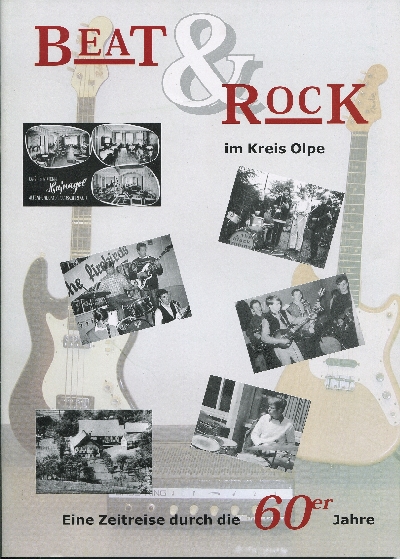

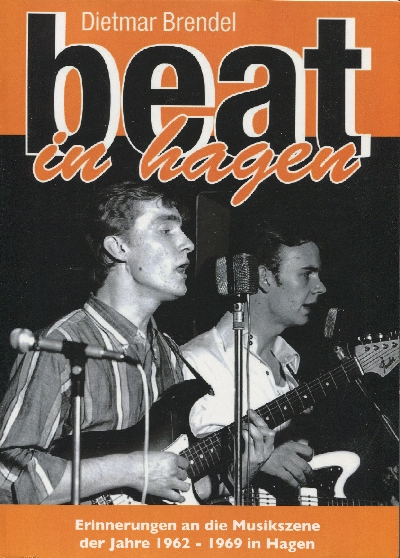

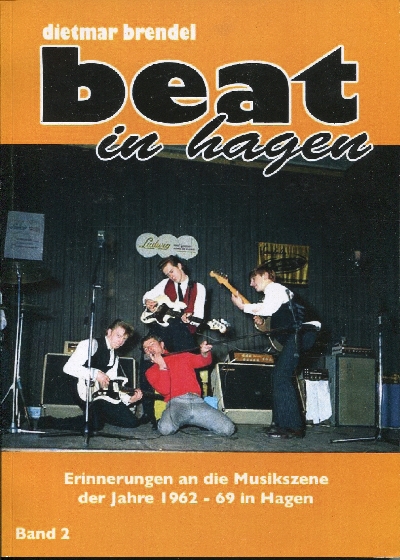

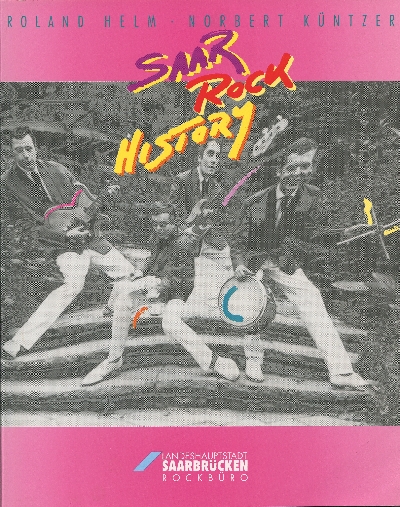

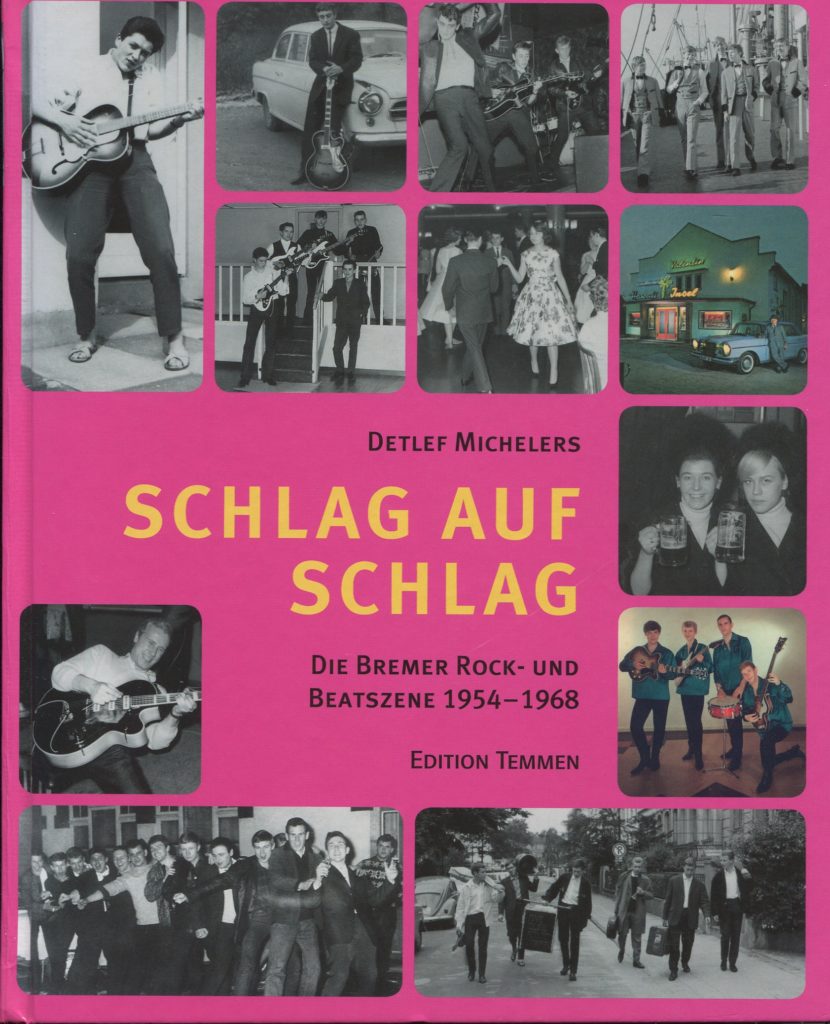

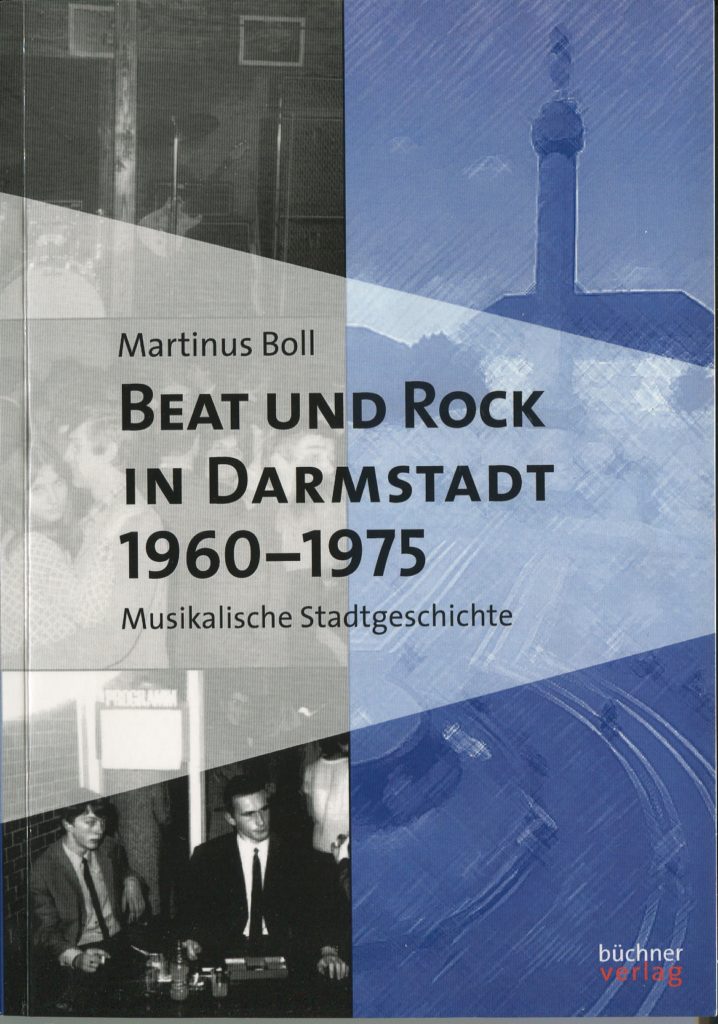

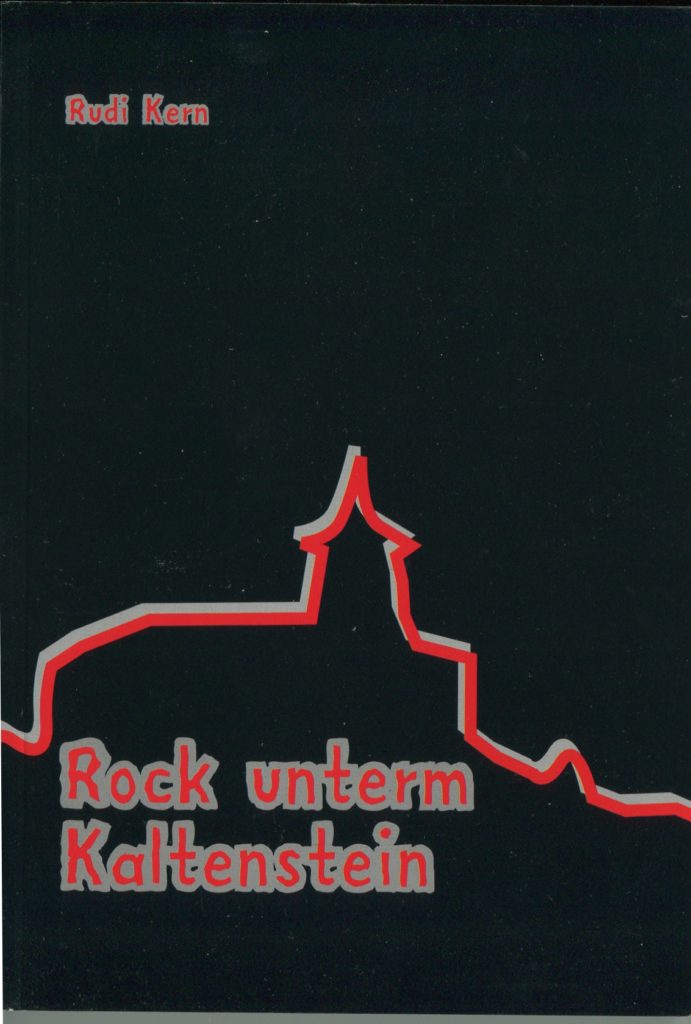

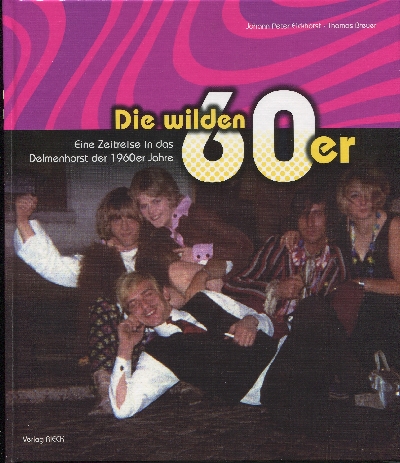

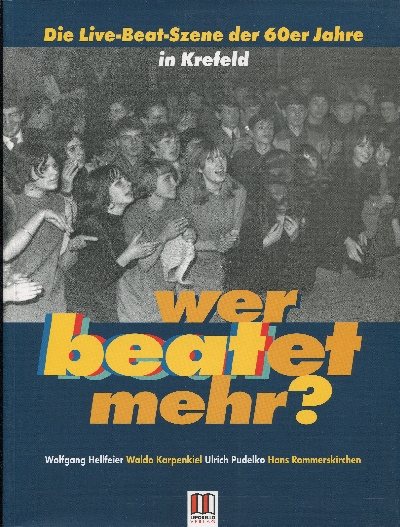

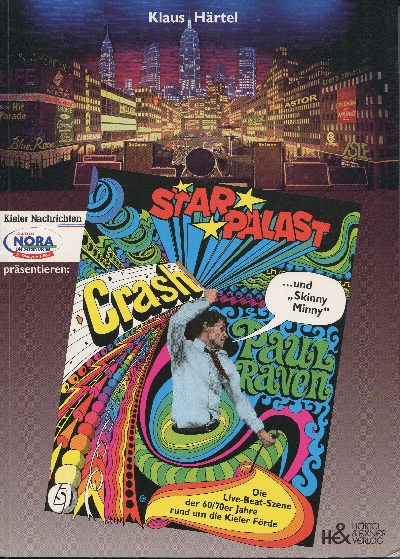

Wenn Reetze über die Musikszene in Deutschland in den 60er Jahren schreibt, dann hat er kaum Boden unter den Füßen! „Später entstanden bessere Möglichkeiten, in Deutschland live zu spielen, aber in diesen frühen Jahren war für junge Bands nichts anderes vorhanden als solche Jazzclubs, Bars und Cafés, manchmal Galerien.“ (S. 82) Er weiß nicht, dass die 60er Jahre die Dekade war, in der es die weitaus meisten Bands in der BRD und die bei weitem (!!) meisten Auftrittsmöglichkeiten für eben diese gab. Nie hat es mehr Profi- und Amateurbands in Deutschland gegeben, als in den 60ern, nie mehr Gaststätten, Clubs usw., die dann ab 1968 in dem einen oder anderen Fall zu Discos umgewandelt wurden oder für immer schlossen. Für Reetze gab es allein den Star-Club (und, Smiley, weil er von Helmut Wenske gehört hat, die Jolly Bar in Hanau!). Auch zum Star-Club tischt er nur das Übliche auf, siehe „Bär von Kerl“ (S.83). Bei Bear Family sind bestimmt 60 CDs mit deutscher Beatmusik erschienen. Hätte er deren üppige Linernotes oder die ca. 40 Bücher zur deutschen Beatszene gelesen, u.a. ein grundlegendes Werk von fast 500 Seiten, wäre ihm vielleicht klar geworden, dass er auf einem schwachen Bein steht.

Er jazzt die Star-Club News zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für die „Hochglanzmagazine“ Bravo und Musikparade hoch (S. 89) – die Star-Club News war nicht nur recht einseitig ausgerichtet (als Promotion für den Star-Club), vielleicht ein bisschen weniger oberflächlich bei den Texten, aber auch dünner und vernachlässigbar in der Auflage. Politisch, wie er behauptet, war sie nicht (S. 89). Dann konstatiert er, dass die Platten auf Star-Club Records sich im siebenstelligen Bereich verkauft hätten (S. 90). Das kann er nur als Summe aller Star-Club Records-Veröffentlichungen meinen, denn glaubt er wirklich, dass mehr als 500 Menschen an Kalles „Ich bin ein Deutscher“ interessiert waren? Ich habe ca. 80 % meiner Star-Club-Platten aus den Ramschkisten gefischt, die LP 5,- DM, die Single -,50 oder 1,- DM. Wer hätte freiwillig für eine Crickets-Show-Band-Single, The Rivets „Now Decide“ 4,- DM bezahlt, oder für eine Lee-Curtis-LP den vollen Preis!? Es gab ein paar Veröffentlichungen, die gingen ganz gut (The Rattles, The Pretty Things, The Walker Brothers und Dave Dee Dozy Beaky Mick & Tich – die der letzteren drei Bands waren Bands von Fontana Records), die eine oder andere vielleicht ganz unten fünfstellig, aber das Gros blieb liegen.

Für ihre Deutschland-Tournee 1965 unterstellt er den Rolling Stones, sie hätten nur 8 Songs im Repertoire gehabt, und deshalb nur einen Auftritt von 22 Minuten hinlegen können (S. 99)!!! Wie er so etwas ernsthaft – natürlich ohne eine Quelle anzugeben – zu behaupten wagt, ist mir ein Rätsel. Das war eine Band, die 3 Jahre lang Abend für Abend in englischen Clubs aufgetreten war, und da wurde mehr verlangt, als ein 22-Minuten-Programm!! Auf der gleichen Seite schreibt er auch Quark zum Berliner Waldbühnen-Konzert der Rolling Stones.

Einiges in diesem Buch ist dem modernen Begriff der „alternativen Realität“ zuzuordnen. Zum Beispiel gibt es dieses abstruse Kapitel „Gitta Walther“, in dem er den Berufsmusikern unterstellt, auf Beerdigungen gespielt zu haben („mal wieder einen unter die Erde geigen“) (S. 119). Wenn er über die LP THE RATTLES – Twist im Star-Club schreibt, „nur einer [der Songs] war von der Band selbst geschrieben, ‚Mashed Potatoes‘“ (S. 100), dann hätte er doch bei discogs recherchieren können, um zu erkennen, dass dieser Song eine Coverversion war.

Im Kontext 60er Jahre schließt sich an das Kapitel über die Rattles übrigens das Kapitel „James Last“ an, der eine völlig andere Kundschaft bediente. Dies alles ist völlig abstrus. Dann ist er schon bei den „Billiglabels“, wo er die mindestens 30 Pseudonyme der Tonics als entschlüsselt ansieht: Jan Reetze, her mit der Liste!

Auch für das Tempo Label hat er (unbelegtes) Wissen parat: „Die einzige echte Band […] dürften die Beat Kings aus Liverpool gewesen sein.“ (S.112). Gerade diese Band kann man nicht identifizieren, aber die von ihm verleugneten Dynamits, Venture Five, The Lovers, The Blue Cats und diverse angeführte Sänger kennt man schon.

Reetze hat gelegentlich Diffamierendes im Ärmel, zu denen, die er als Alternativbewegung bezeichnet (S. 445), zu Ton Steine Scherben und Rio Reiser (S. 404), zum Thema Feminismus oder im Kapitel „Die Zukunft ruft“, wo er den politischen Aktivisten von 1968 den Ellbogenkampf um akademische Stellungen und bürgerliche Berufe unterstellt (S. 199ff). Den deutschen Bands in den 70ern (S. 215f), wirft er gar Steuerbetrug vor. Ich frage mich, ist der Autor ein wenig reaktionär gestrickt?

„Vor 1973 gab es in Deutschland keine Konzertagenturen, die sich um deutsche Gruppen kümmerten“, schreibt er (S. 219). Wie haben die Lords dann ihre Tourneen mit 250 bis 300 Auftritten pro Jahr zwischen 1965 und 1968 organisiert… per Briefwechsel? The Rainbows, nach ihrem Hit „Balla Balla“? Oder Casey Jones & The Governors als in Deutschland ansässige Hitband? Oder auch der erwähnte James Last mit seinem Orchester?

Eine tolle Gurke findet sich auf Seite 226, natürlich wieder ohne Quellenangabe: „Interessanterweise war es keine Rockgruppe (nebenbei bemerkt: die gab es damals terminologisch noch gar nicht), die als erstes mit einem eigenen PA-System anrückte, sondern die Schlagersängerin Manuela […]. Sie war mit eigener Live-Band (THE FIVE DOPS) und drei Back-Up-Sängerinnen unterwegs, und um 1966 hatte sie die Schnauze voll von den schlechtklingenden Soundsystemen in Clubs und Hallen […].“ Wer hat ihm denn das erzählt??!! Seit den 50ern brachten alle Bands ihre eigenen Anlagen mit; waren diese gut honoriert bei den Auftritten (oft Monatsjobs), dann war sie von Fender, sozusagen High End, eine Ebene darunter vielleicht nur von Echolette. Für die Beatbands ab 1965 war eine Anlage mit Vox AC30-Verstärkern das Nonplusultra; die Gesangsanlagen variierten. Auf den großen Tourneen von 1965 bauten die Bands selbstverständlich ihre eigenen Verstärkeranlagen auf, und gab es (nicht unüblich) bei einer Package-Tour zwei Konzerte am gleichen Tag, dann stand die Anlage der Lords in derStadt X und die Anlage der Black Stars in der Stadt Y. Von sogenannten PAs sprach man erst ab 1969/70. Gelegentlich brannte ein Club auch mal ab, siehe Scotty & The Silver Strings im Star-Club Mannheim, wenn dann die Anlage nicht versichert war, hatte die Band ein Problem.

Ich könnte jetzt noch eine Weile entsprechend weitermachen, so viele „sf“ (für sachlich falsch) habe ich als Randbemerkung in diesem Buch notiert. Aber ich denke, es wird deutlich, wie Reetzes Veröffentlichung einzuordnen ist. Unter „ferner liefen“, nicht unter „Standardwerke“.

Zum Buch noch eines: die schmalbrüstige Bebilderung reißt keinen aus dem Sessel – auch nicht vom Stuhl.

Der Verlag heißt halvmall – das ist niederdeutsch und heißt …? Googeln!! Klar, ne?!

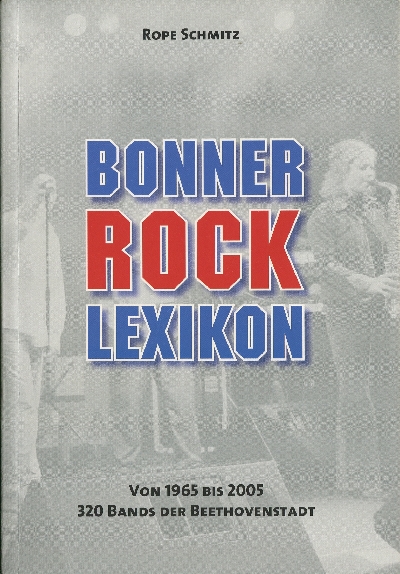

Die Bonner Beatbands

Ein Kinderbild als Titelillustration für das Buch „Die Bonner Beat-Szene der 1960er Jahre“ (BonnBuchVerlag, ISBN 978-3-948568-3, 2024) zu wählen, finde ich unglücklich, denn es reduziert eben diese völlig unzutreffend auf ein Level im unteren Amateurbereich, was sicherlich nicht zutrifft. Dies vorab.

Klaus Berger als Autor dieses Buches hat ein umfassendes Kompendium der Bonner Beat Bands verfasst. Dabei geht er seinen eigenen Weg: er sortiert die Bands nach ihrem Gründungsjahr und innerhalb diesem dann alphabetisch. Dabei listet er minutiös auf, wer wann wie bei den einzelnen Bands eingetreten bzw. ausgetreten ist. Offensichtlich hat Klaus Berger bereits über Jahre entsprechende Informationen gesammelt. Deshalb kann er denn auch angeben, wo die einzelnen Bands aufgetreten sind. So ist für einen Bonner Zeitgenossen ein äußerst lohnenswertes Dokument entstanden, und die Anzahl der aufgeführten Bands ist beeindruckend.

Dieses Buch ist sprachlich nüchtern und klar, die Inhalte sind nachvollziehbar. Allerdings hätte ein wenig Esprit diesen Einträgen gutgetan, denn für einen Rezipienten, der noch keinen oder wenig Bezug zu den Gegebenheiten in den 60ern in Bonn und Umgebung hat, reduziert diese Nüchternheit und Faktenorientiertheit den Lesespaß. Obwohl den einzelnen Jahren kurze Einleitungen mit subjektiv ausgewählten wichtigen Hits aus dem anglo-amerikanischen Raum vorangestellt sind, bleibt die Einordnung in den Zeitkontext ein wenig oberflächlich. Dies wäre kein Manko, wenn Klaus Berger, der offensichtlich eine Reihe von Musikern aus dem Bonner Umfeld befragt hat, ein wenig erzählerischer vorgegangen wäre. Ein ortsfremder Leser erwartet Geschichten, die den Kontext erhellen; er erwartet mehr Anekdoten und Schilderungen von Ereignissen, die eben dieses Umfeld erhellen und sozusagen sprachlich bebildern, wie der eingebaute Warnschalter auf der Treppenstufe, um vor elterlichen Besuchen im Bandkeller zu warnen. Außer gelegentlichen Zitaten aus der örtlichen Presse verzichtet Klaus Berger aber weitgehend darauf, obwohl die Musiker aus dem Raum Bonn sicherlich vielerlei interessante und charakteristische Histörchen hätten beisteuern können.

Im Anschluss an das Bandwiki findet der Leser eine Beschreibung der Auftrittsorte und sogar eine Auflistung von überregionalen und ausländischen Bands, die in Bonn aufgetreten sind. Auch auf in der Region stattgefundene Beatfestivals nimmt er Bezug. Alles sauber recherchiert und detailliert dargelegt.

Das Buch ist reich bebildert – zu fast allen Bands und Themen konnte Klaus Berger Bildmaterial finden, zumeist in seiner eigenen Sammlung. Auch die Auftrittsorte wurden durch Fotos illustriert. Das Buch umfasst 270 Seiten gebunden im Hardcover, kostet 34,80 € und ist für einen hardcore-Sammler deutscher Beatmusik unverzichtbar, schon wegen des großartigen Bildmaterials. Es wäre schön gewesen, hätte dieses Buch das Licht der Welt vor 20 Jahren erblickt, denn nun können diverse der angeführten Protagonisten sich nicht mehr daran erfreuen.

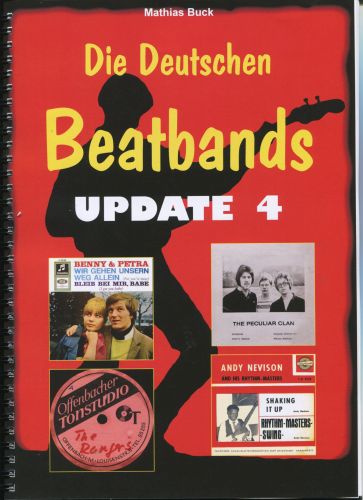

Die Deutschen Beatbands – Update 4

Mathias Buck hat noch einmal ein As aus dem Ärmel geschüttelt. Nun ist es schon das vierte Update zu seinem Buch Die Deutschen Beatbands (siehe Besprechung unten), und wieder hat er 80 Seiten mit Bildern und Daten von interessanten und raren Singles aus den 60ern gefüllt. Um die 400 seltene Platten hat Mathias wieder ausgegraben, und die meisten davon sind ultrarar. Eine tolle Zusammenstellung einmal mehr, und natürlich sind wieder viele Überraschunge dabei. „Ach, das es die gab!“ werden so manche bei der Lektüre denken. Mathias hat gesagt, das sei nun endgültig das letzte Update… warten wir es ab! Derweil könnt ihr das Update 4 über den Autor bestellen: Mathias Buck, per Telefon 06032-72172 oder eMail praxishopper@yahoo.de.

Mathias Buck hat noch einmal ein As aus dem Ärmel geschüttelt. Nun ist es schon das vierte Update zu seinem Buch Die Deutschen Beatbands (siehe Besprechung unten), und wieder hat er 80 Seiten mit Bildern und Daten von interessanten und raren Singles aus den 60ern gefüllt. Um die 400 seltene Platten hat Mathias wieder ausgegraben, und die meisten davon sind ultrarar. Eine tolle Zusammenstellung einmal mehr, und natürlich sind wieder viele Überraschunge dabei. „Ach, das es die gab!“ werden so manche bei der Lektüre denken. Mathias hat gesagt, das sei nun endgültig das letzte Update… warten wir es ab! Derweil könnt ihr das Update 4 über den Autor bestellen: Mathias Buck, per Telefon 06032-72172 oder eMail praxishopper@yahoo.de.

Lass dir ma‘ die Haare schneiden

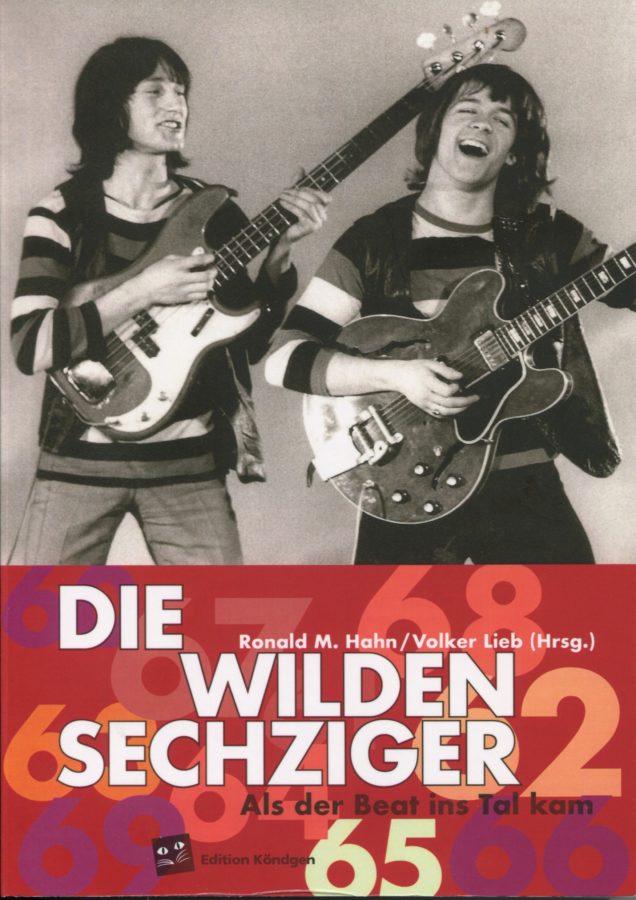

Ronald M. Hahn, Horst Hinrichs, Friedhelm Hüppop, Erhard Knorr, F.P. Gunnar Kohleick, Uwe Rotter, Wolfgang Pohlmann, Horst Pukallus sind wohl die „Unterbacher Blagen“ und als solche Herausgeber des Buches „Lass dir ma‘ die Haare schneiden! Erinnerungen aus den 50er und 60er Jahren“ (Edition Köndgen 2016, 218 Seiten, ISBN 978-3-939843-68-9). Ja, da steht wirklich ‚aus‘! Und die 50er Jahre spielen inhaltlich eine sehr, sehr kleine Rolle.

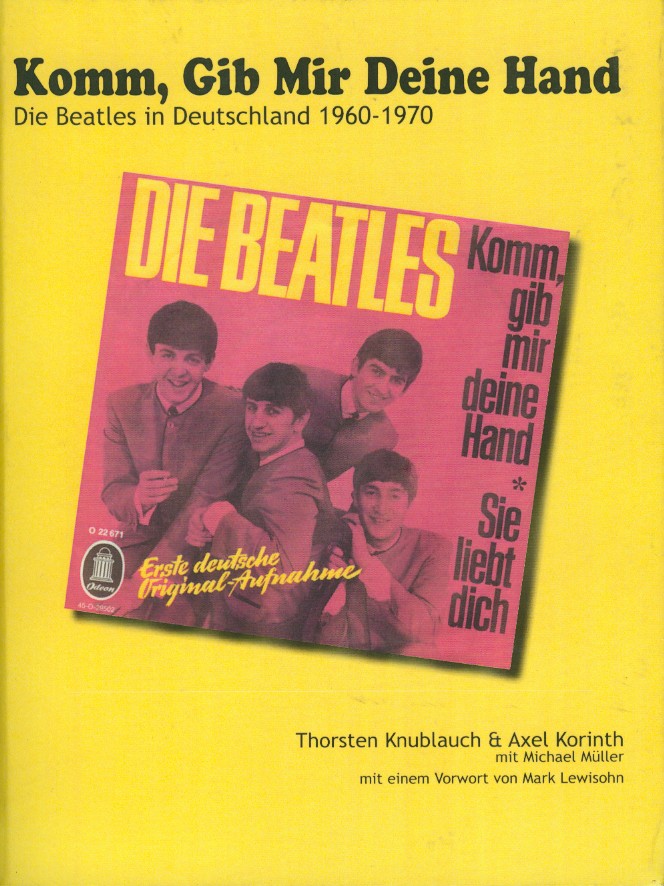

Dieses Buch ist sehr unterhaltsam – so viel vorweg. Acht Autoren lassen sich über eine Zeit des Umbruchs aus – einer Zeit der sprachlosen Opposition 1 Manch Oppositionelles wurde in den Mitt-60ern über die sogenannte „Beatlesfrisur“ ausgetragen. Die Langhaarigen provozierten Ärger mit Vorgesetzten und Eltern, mussten Pöbeleien auf der Straße erdulden oder sich als Gammler beschimpfen lassen. So ist die Haarlänge die Klammer, die dieses Buch zusammenhält. In ihm wird ein Jahrzehnt portraitiert, in dem die Jugendlichen dem Musikgeschmack ihrer Eltern trotzten. Die Eltern hörten Bully Buhlan, Friedel Hensch, Rudi Schuricke, Gerd Wendland, wenn man ganz modern eingestellt war, Catarina Valente und Silvio Francesco oder Conny Froboess, doch die Teenager wandten sich den Beatbands, den Beatles, Rolling Stones 2 oder Kinks zu. Denen eifern auch in Wuppertal junge Burschen nach. So wird an einige Wuppertaler Beat-Bands und deren Entstehung erinnert, wie auch an einschlägige Lokale, in denen diese Band auftreten konnten. Auch Lebensbeichten und der Verweis auf prügelnde Väter prägen einzelne der Texte in diesem Buch.

Wuppertal-Unterbarmen war nur 4 Haltestellen mit der Deutschen Bundesbahn von meinem Wohnort entfernt, und so ist manche der im Buch erwähnten Lokalitäten und Bands in guter Erinnerung. Die Autoren selbst habe ich nie persönlich kennengelernt, aber ihre Erzählungen haben für Lesespaß gesorgt (wenn man von Horst Hinrichs Reiseberichten absieht). Autorinnen sind qua Buchtitel ausgeschlossen, denn wer hätten einem Mädchen damals empfohlen, sich die Haare zum Fassonschnitt zu kürzen!?

Die eigenwillige Versprachlichung von Friedhelm Hüppop, er nennt sie „meine eigene Lautschrift“, ist einfach wundervoll. Den Text muss man gelesen haben – nicht allein der Sprache, sondern auch des Inhalts wegen. Auch Uwe Rotter und Horst Pukallus haben mich köstlich amüsiert, Gunnar Kohleick hat nicht nur einen der schönsten Aufsätze in diesem Buch verfasst („Siehs‘ aus wie’n Lude …“), er hat auch vortreffliche Zeichnungen als Illustrationen beigesteuert. Ronald M. Hahn, Autor zahlreicher (das ist eine maßlose Untertreibung) Science-Fiction-Romane und -Sachbücher, ist der exponierteste und der Slatan Ibrahimovic unter den versammelten Autoren. Er hat nicht nur – offensichtlich – ein wunderbar nostalgisches Buch angeleiert, sondern auch ein Viertel des Buches mit eigenem Text gefüllt. Hahns Lockerheit subjektive Erfahrungen zu generalisieren, ist gelegentlich erstaunlich, aber er hat seine Erlebnisse, seine Motivation, die Widerstände, gegen die er anlief, und die generelle Begeisterung der Jugendlichen im nordöstlichen Teil Wuppertals treffend beschrieben. Allein wie das mit der Bestückung der Musikboxen in den 60er Jahren gehandhabt wurde, hat er nicht genau recherchiert, und wo er in den 60ern den Ausspruch „schwule Sau“ gehört haben will, hätte ich gerne belegt, denn dieser Begriff wird meines Wissens erst wesentlich später geprägt. Ich werde auch zitiert, leider ohne die Quelle des Zitats zu nennen…

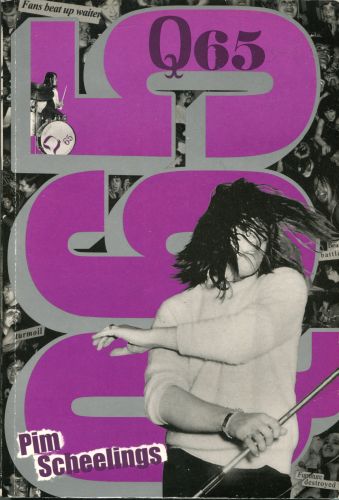

PIM SCHEELINGS „Q65„

I bought this book about 12 years too late. Actually, I had heard of it, but sometimes things just drift off into the fog of your conscience. Anyway, this was inexcusable as Q65 was and is one of my favourite bands. As I wrote on my website, their “Revolution” album has always been a household hit and hardly has got any grooves left as often as I played it. “Q65”, written by Pim Scheelings, was published in 2010 by Ugly Things Publishing (ISBN 978-0-9778166-3-7). It took me about 5 days to devour its 200 pages. The author interviewed the 3 living members of “The Q”, as the band was generally called in the Netherlands, and also members of the bands they competed with. “Q65” makes an excellent read, the book is full of anecdotes, historical facts, contrasting personal opinions and nevertheless takes a round picture of the band that was. Their 3 periods of existence are told, the one in the 60s being the shortest, by the way. The tension that soon developed between the band members is portrayed, as well as the influence of drugs on the band. The book is written in excellent English and an exciting read all the way through. The book is illustrated with many photos most of them never seen before, but the captions leave something to be desired.

“The Q” could have made an impact worldwide in the 60s, but unfortunately, their album was never issued in the relevant markets – USA and UK – as their record company considered Willem Bieler’s accent as not suitable for an English speaking market…. How wrong they were! A cult following, however, developed in the 70s and in the 80s. The band was outstanding and 100% original, and Pim Scheelings‘ book does justice to probably the best Dutch Beat band.

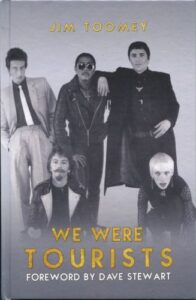

JIM TOOMEY “WE WERE TOURISTS”

It must have been early 1979 when, during our frequent visits to the UK, my wife and I decided to spend a night at Dingwalls, one of our favourite dives in London. The band that night was a five-piece going by the (silly) name of The Tourists, a band we hadn’t heard of so far. The audience was different from the usual Punk crowds in other venues, more refined and also more stylish. The band played a tight set of powerful Pop tunes, cool enough to incite our interest. I remember that a young woman in the audience had her birthday and that the girl singer announced “a happy birthday to you”. The band was so good, that I could not but follow them for some time. Some months later the band played Cologne’s Basement (almost home turf then), and naturally we were there. The Tourists by then had released at least one 7” – and I was heavily involved in Gorilla Beat magazine, so I naturally ventured to have a chat with Peter “Peet” Coombes, the band’s rhythm guitarist, vocalist and sole songwriter. I didn’t conduct a proper interview, like I would do later on, it was just small talk, and of course I asked him what the band’s next single would be. He answered “He Who Laughs Last Laughs Longest”. I made a mental note of it and in the next issue of Gorilla Beat one could read that the forthcoming single by The Tourists would be “He Who Loves Last Loves Longest”. A blooper par excellence. Now Jim Toomey, The Tourists’ drummer, has written up the band’s history in a book that doesn’t take longer than a few hours to read: “We Were Tourists” (113 pages, Austin Macauley Publishers, London 2018, ISBN 978-178693-553-3 [hardback]). It is a far cry from the band biographies you usually get, no interviews, no research, just plain memories (obviously a bit blurred by the various intoxicants that were around the band – even Dave Stewart, the band’s lead guitarist, remarks that in the foreword). Jim Toomey is not a man of letters, thus his book reads like an essay of a highschool student. He touches a few points in The Tourists’ career, but the book doesn’t really rock. He has a few anecdotes to tell, but they are rather shallow. The Tourists had a hit single and their 2nd album sold extremely well, thus money came rolling in, but their management convinced them to park the revenues in the hands of some lawyers on Jersey, where it – naturally – disappeared without trace. When the band split up, their management asked for a settlement of a £ 34.000 debt. Music business is crooky business, we learn again. The Tourists were Peet Coombes’ band. He wrote all their material, some of it wonderful, some of it enigmatic. Their first two albums were excellent and a household hit here, then they switched to RCA to score even bigger and failed. With Dave Stewart, lead guitar, and Annie Lennox, vocals and keyboards, the band had an outstanding couple on board, and naturally everybody from outside wonders why they hadn’t been allowed more creative input, after all the duo became The Eurythmics – first-class songwriters and performers.

You can order the book from https://www.austinmacauley.com/book/we-were-tourists

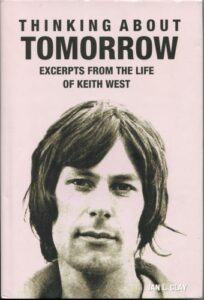

It was about time that some light was shed on Tomorrow and the consequence of their lead singer Keith Hopkins (a.k.a. Keith West) scoring big with an “Excerpt From A Teenage Opera” (“Grocer Jack”). Tomorrow was one the most elegant and versatile psychedelic Pop bands of the UK who sported an ace lead guitarist (Steve Howe), a wild drummer (John Alder a.k.a. Twink), a creative bass guitarist (John ‘Junior’ Wood) and an excellent song-writing duo (Keith Hopkins and Ken Burgess) supplying them with outstanding songs. In “Thinking About Tomorrow – Excerpts from the life of Keith West” (Hawksmoor Publishing, London 2020, 281 pages ISBN 978-1-8380990-1-5) Ian L. Clay focusses on the career of Keith Hopkins, but pays enough attention to the various band members, producers and sidemen. It’s an insightful book, although Clay was born only after Tomorrow had long dissolved. His writing is as fluent as the music composed by Keith Hopkins and his approach to his subject is adequately scientific. He draws from the relevant sources and interviewed the people involved as far as they were still available. In portraying Keith West’s life from his childhood days on into the world of Rock stardom, Clay is precise and detailed in his writing. From the rather low-key beginnings with Four + 1 via the R & B affiliation of The In Betweens the path almost inevitably leads to Tomorrow and “The 14 Hour Technicolour Dream”. Unfortunately, the band’s sole (and wonderful album) was delayed for many months and miserably promoted by their record company. At the same time their (German producer) Mark Wirtz had the idea of “A Teenage Opera” and thus together with Keith West composed and recorded a song titled “Grocer Jack” complete with orchestration and a children’s choir singing the chorus. The story is about a village grocer who “won’t come back” and thus his shop will no longer be the centre of the village. Wirtz tempted Keith West to sing lead on the demo to offer it to Parlophone for a proper release with a singer of their choice. They wouldn’t touch it. Clay reveals how John Peel, DJ at Radio Caroline, became influential in turning “Grocer Jack” into a hit record and – unintentionally – in the break-up of Tomorrow. Tomorrow soon were billed as Keith West & Tomorrow and the increasing number of teenyboppers in the audience shouted for “Grocer Jack” instead of “My White Bicycle” or “Revolution”. Clay also reveals what a rich and satisfying life as a Rock musician, songwriter, producer and family man Keith West has lived after the Teenage Opera episode to this very day. Little did I know, and to read about it made me drop my head in shame. Well, almost.

It was about time that some light was shed on Tomorrow and the consequence of their lead singer Keith Hopkins (a.k.a. Keith West) scoring big with an “Excerpt From A Teenage Opera” (“Grocer Jack”). Tomorrow was one the most elegant and versatile psychedelic Pop bands of the UK who sported an ace lead guitarist (Steve Howe), a wild drummer (John Alder a.k.a. Twink), a creative bass guitarist (John ‘Junior’ Wood) and an excellent song-writing duo (Keith Hopkins and Ken Burgess) supplying them with outstanding songs. In “Thinking About Tomorrow – Excerpts from the life of Keith West” (Hawksmoor Publishing, London 2020, 281 pages ISBN 978-1-8380990-1-5) Ian L. Clay focusses on the career of Keith Hopkins, but pays enough attention to the various band members, producers and sidemen. It’s an insightful book, although Clay was born only after Tomorrow had long dissolved. His writing is as fluent as the music composed by Keith Hopkins and his approach to his subject is adequately scientific. He draws from the relevant sources and interviewed the people involved as far as they were still available. In portraying Keith West’s life from his childhood days on into the world of Rock stardom, Clay is precise and detailed in his writing. From the rather low-key beginnings with Four + 1 via the R & B affiliation of The In Betweens the path almost inevitably leads to Tomorrow and “The 14 Hour Technicolour Dream”. Unfortunately, the band’s sole (and wonderful album) was delayed for many months and miserably promoted by their record company. At the same time their (German producer) Mark Wirtz had the idea of “A Teenage Opera” and thus together with Keith West composed and recorded a song titled “Grocer Jack” complete with orchestration and a children’s choir singing the chorus. The story is about a village grocer who “won’t come back” and thus his shop will no longer be the centre of the village. Wirtz tempted Keith West to sing lead on the demo to offer it to Parlophone for a proper release with a singer of their choice. They wouldn’t touch it. Clay reveals how John Peel, DJ at Radio Caroline, became influential in turning “Grocer Jack” into a hit record and – unintentionally – in the break-up of Tomorrow. Tomorrow soon were billed as Keith West & Tomorrow and the increasing number of teenyboppers in the audience shouted for “Grocer Jack” instead of “My White Bicycle” or “Revolution”. Clay also reveals what a rich and satisfying life as a Rock musician, songwriter, producer and family man Keith West has lived after the Teenage Opera episode to this very day. Little did I know, and to read about it made me drop my head in shame. Well, almost.

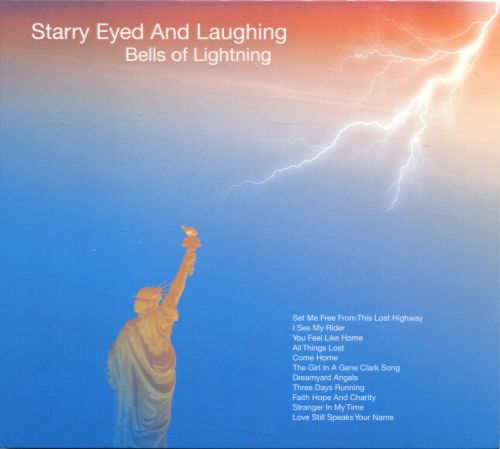

STARRY EYED AND LAUGHING „Bells of Lightning” (Aurora AUR20, 2021)

This is a wonderful album. It is just the album I needed in these dark days. Tony Poole and Iain Whitmore are responsible for another Starry Eyed And Laughing album almost 50 years after their last official release. Whitmore and Poole’s elegant voices harmonize beautifully and they chime like the Bells of Rhymney – two elder statesmen who sing like they were in their early 20s. Yes, occasionally the Byrds influence is unmistakable, but what’s wrong with that? Poole is a master of the 12-string Rickenbacker and he makes excellent use of it. Dreamyard Angels is 8-Miles-High-Byrds at their best, with a psychedelic guitar solo that will pull the tiles off your roof. In contrast Whitmore’s songs are more countryesque and recall the days of Pub Rock. As Poole and Whitmore almost equally participate in song writing, “Bells of Lightning” is varied and eclectic. I’ve been playing this album for about 20 times, and it still grows on me. There isn’t a mediocre song on it. It is full of intensity and emotion – like an early summer full-moon night. It’s an honour to listen to it before the world goes to shreds. The songs are about love, faith, broken ties, longing and forgiving – just what people experience every day. The lyrics are profound and occasionally romantic like Whitmore pleading to a child to Come Home: ‘We’ll keep your bedroom just the way it is.’

This is a guitar album as well as one of singer-songwriters. Often, albums by ageing musicians are disappointing – so I wouldn’t have taken anything as great as this for granted. Songs like Stranger In My Time are rarely written these days. Obviously, there is a lot of music fodder in the Poole/Whitmore barn. They even come up with a kind of Starry Eyed And Laughing Orchestra for Love Still Speaks Your Name. Needless to mention that the overall sound of the music is full and rich. Great job, Tony Poole!

Standing out from the lot are Faith Hope And Charity (Whitmore) where dual vocals and musical accompaniment fit beautifully and All Things Lost (Poole). If the latter song doesn’t move you, nothing will.

Unfortunately, the CD sleeve doesn’t bear comparison with the music nor does it portray it. And – don’t be irritated by the track numbering, something went wrong there.

You can order the album from https://starryeyedandlaughing.com/

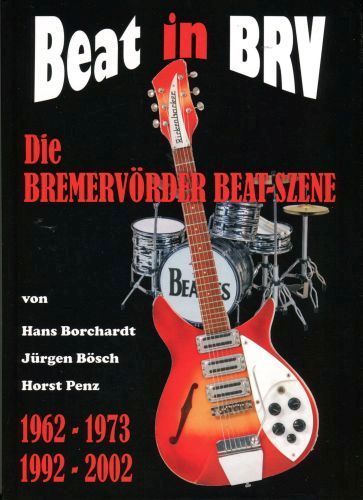

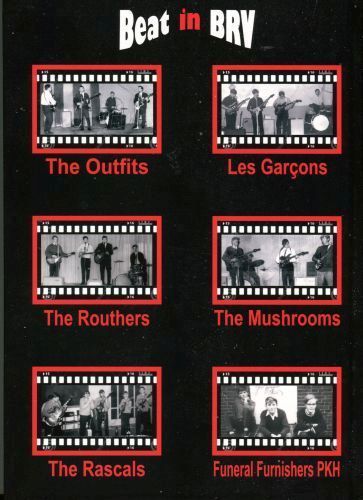

Es gibt drei Herren, die sich um die Musikszene der 60er Jahre in Bremervörde und im Elbe-Weser-Dreieck3 (siehe unten) verdient gemacht haben: Jürgen Bösch, Hans Borchardt und Horst Penz. Im Eigenverlag haben sie das Buch „Beat in BRV – Die Bremervörder Beat-Szene 1962-1973 1992-2002“ herausgegeben. Im Untertitel heißt es noch: „Wie der Beat nach Bremervörde kam“. Nun, nach 1967 kann man wohl musikhistorisch nicht mehr von einer Beatszene sprechen, aber die Autoren meinten wohl, dass ehemalige Beatmusiker noch weiter versuchten, längst Vergangenes in nostalgischen Wallungen am Leben zu erhalten, obwohl es – nüchtern gesehen – bereits scheintot war.

Nach einer 28seitigen Einleitung durch die Autoren Penz und Borchardt, dürfen jeweils ehemalige Bandmitglieder (wahrscheinlich ohne Honorar) ihre Bands vorstellen. Was in einigen Büchern (siehe Rezensionen weiter unten) gründlich misslang, gelingt hier sehr gut.

Die Geschichten der Bands The Outfits, Les Garçons, The Routhers sind recht konventionell, und Heinz Jahnke von The Rascals stand offenbar unter Zeitdruck, denn sein Text gerät ziemlich kurz, obwohl die Band 3 Jahre aktiv war. Die ungewöhnliche Geschichte der Funeral Furnishers PKH (PKH steht für Peters, Kröncke, Heinsohn) ist lesenswert. Aber das Highlight ist die Geschichte der Band The Mushrooms, erzählt von Peter-Paul Schnur und Horst Penz. Hier wird das Kolorit der Zeit offenbar, vieles davon abseits der Musikszene. Der Text ist sprachlich abwechslungsreich und der Ton mit einem Spritzer Selbstironie versetzt. Dass die Autoren etwas zu sagen haben, wird schon durch die Länge ihres Textes deutlich: 48 Seiten. Leider können auch sie es nicht lassen (wie bei Les  Garçons), die leidlichen Revivalbemühungen in den 90ern und 0er Jahren ausführlich darzulegen. Da werden dann stillose Fotos von Oberlippenbartträgern in karierten Hemden hinter Notenständern präsentiert, die wohl deutlich machen sollen, wie weit sich die ehemaligen Haudegen vom Rock ‘n‘ Roll entfernt haben. Diese Seiten überblättert man besser.

Garçons), die leidlichen Revivalbemühungen in den 90ern und 0er Jahren ausführlich darzulegen. Da werden dann stillose Fotos von Oberlippenbartträgern in karierten Hemden hinter Notenständern präsentiert, die wohl deutlich machen sollen, wie weit sich die ehemaligen Haudegen vom Rock ‘n‘ Roll entfernt haben. Diese Seiten überblättert man besser.

Es wird mir auch nicht klar, warum immer wieder Bilder von internationalen Rockgrößen aus verschiedenen Jahrzehnten im Text auftauchen – oder diese Bildseiten mit Gitarren (einen Bass habe ich nicht gesehen) von Rickenbacker, Gibson, Gretsch oder Fender, die für die BRV-Bands unerschwinglich waren. Auch ein Gretsch- oder Ludwig-Schlagzeug war in den 60ern ein nicht zu realisierender Traum für die durchschnittlichen Amateurbands, und über die reden wir hier. Was sollen diese Abbildungen also in diesem Buch?! Klar, sie sind schön anzusehen, aber jeder, der sich für Musik interessiert, kennt diese Instrumente und weiß, wo er diese Bilder finden kann.

Ansonsten ist das Buch mit schönen, authentischen und zum Teil recht ausdrucksstarken Fotos aus dem Fundus der Bandmitglieder illustriert. Manche Zeitungsannonce für Tanzveranstaltungen wäre verzichtbar gewesen, aber die Autoren haben halt das Zeitungsarchiv durchwühlt und sind stolz auf ihre Funde. Im Lay-Out von Horst Penz gerät manches überfrachtet und ein wenig ungelenk, aber damit kann man leben. Auch damit, dass der Leser wieder das falsche (gefälschte) Star-Club-Eröffnungsplakat gezeigt bekommt.

So sperrig wie der Titel „Vom Schlager zum Beat – Die ‘60er Wochenend – Musikszene im Elbe – Weser – Dreieck – Sternchen & Stars, Kapellen, Combos & Bands 1960 – 1969“ ist die gesamte Anlage dieses im Eigenverlag erschienenen Buches. Wieder zeichnen Jürgen Bösch, Hans Borchardt und Horst Penz verantwortlich. Die Autoren haben die lokale Presse durchforstet und Anzeigen für Tanz-/Musikveranstaltungen gefunden – und natürlich im Buch in einer überbordenden Fülle abgedruckt. Erstaunlich ist, wer in dieser sehr ländlichen Region alles auftrat: von Kenneth Spencer bis Sir Douglas Quintet, vom Medium Terzett bis Tee Set. Damit ist das Buch auch irgendwie unverzichtbar und ein wichtiges kulturhistorisches Indiz für die musikalische Diversität in der Provinz.

Zu den in der lokalen Presse angekündigten Musiker*innen und Kapellen erstellen die Autoren wikipedia-ähnliche Einträge, die jedoch in keiner Weise an den Gehalt von wikipedia herankommen. Manches ist erstaunlich dünn geraten.

Die zum Teil guten Fotos machen den insgesamt biederen Eindruck kaum wett. Zusätzlich verunstaltet der Lay-Outer manches Bild durch eingebettete Schriften, bei historischen Bildern verbietet sich so etwas. Insgesamt ist das Lay-Out dieses Buches chaotisch und völlig überfrachtet. Jegliche Klarheit fehlt, und deshalb gehen alle guten Effekte der zeitgenössischen Fotos völlig verloren. Horst Penz will alles, was er an Bildmaterial hat, unterbringen, ohne diesem den Raum zu geben, welchen es benötigt. So wird übereinandergelegt, eingebettet, verschachtelt bis zum Erbrechen.

In diesem Buch wird ohne Zweifel norddeutsches Regionalflair offenbar, zum Beispiel, wenn das Schifferklavier von den Blue Boys aus Düdenbüttel eine Rolle spielt oder wie aus den Herz Buben die Boleros wurden. Tanzlokale, die mit „Spezialität: Schinkenbrot und Erbsensuppe“ warben, gebührt sicher ein Platz in der German Club Scene Hall Of Fame.

Der Buchtitel prophezeit ja, dass man mit einer Reihe von Schlagerclowns 4 konfrontiert werden wird. In der Tat ist es witzig, über Bezirksliga-Schlagersternchen wie Grit van Hoog, Heidi Thuns. Li Li Fa (Li-Li-Fa?) oder Heidi Bachert informiert zu werden. Die haben die Welt sicher nicht bewegt, und wie bieder es im sogenannten Dreieck zuging, illustrieren die Geschichten der Kapelle Jonny Kröger und die von Karo Ass aus Ahrensweiler. „Mit der Kings Combo Tanzkapelle wird ein besonders spannendes Kapitel aufgeschlagen“, heißt es im Buch (S. 105), denn die älteren Herren traten in kurzen Hosen auf – mit Sandaletten an den Füßen und weißen Kniestrümpfen. Dafür bekommen sie nun fünf Seiten im Buch. Kommt dann aber mal etwas für mich interessantes, wie The Jumping Jacks, sind die Fotos klein und mickrig.

Wer Interesse an den Büchern hat, der schreibe Hans Borchardt: ha-borchardt@kabelmail.de

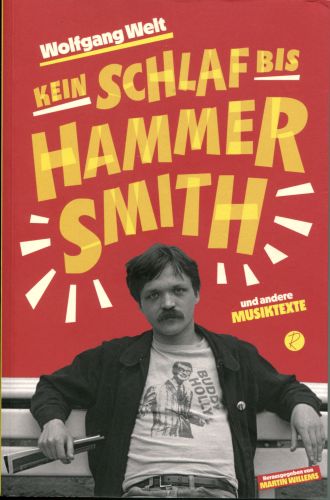

Wolfgang Welt („WoW“) war einer meiner liebsten Rockkritiker zur Punk- und New-Wave-Zeit. Er war gnadenlos ehrlich. Unbestechlich. „Michael Franks hat […] eine schlechte Angewohnheit: Er nimmt Platten auf.“ WoW war gelegentlich ein Holzfäller, aber auf der anderen Seite euphorisch und missionarisch, wenn ihm etwas gefiel. Mit seinem Gewese um Buddy Holly konnte er einem gewaltig auf den Senkel gehen, aber anderer Leute Obsessionen sind oft für Mitmenschen nervig. Da ich öfters in Bochum zu Konzerten war und ein Musikfanzine herausgab, liefen WoW und ich uns gelegentlich über den Weg. Die Gespräche mit ihm waren, aufgrund seiner anarchistischen Attitude, immer erhellend und erheiternd. Auch wenn er mir seine Schwester für ein sexuelles Abenteuer empfahl – was natürlich nicht stattgefunden hat.

Allerdings war er auch gerne mit einem Vorurteil bei der Hand: In einem seiner Bücher (ich glaube es war „Doris hilft“) zitiert er aus einem Gespräch mit mir. Conclusio: er glaube, ich möge Bo Diddley nicht. Dabei hat ein guter Freund mal behauptet, ich kenne mehr Bo-Diddley-Songs als Bo selber. Kurz vor seinem viel zu frühen Tod habe ich ihm noch mal eine Bo-Diddley-Compilation (incl.“Bo’s a Lumberjack“) gemacht, auf die ich aber keine Antwort mehr bekam. In seinen häufigen Aufzählungen der Heroen des 50er Rock ‘n‘ Roll fehlt allerdings immer ausgerechnet Bo Diddley.

Nun hat Martin Willems (so etwas wie der WoW-Kurator) seine gesammelten Musiktexte herausgegeben: „Kein Schlaf bis Hammersmith“ (361 S., Verlag Andreas Reiffer, 2020; ISBN 978-3-945715-81-9). Ich habe das Buch innerhalb von zwei Tagen durchgelesen – und keine Zeile übersprungen. Da wurden Erinnerungen wach an die späten 70er und frühen 80er. Seine Texte sprühen vor Witz und Intelligenz; und vor seinem kritischen Urteil zu bestehen, dazu gehörte schon etwas. Die Außenseiter hatten es oft leichter als die etablierten Künstler. Meistens teile ich sein Urteil. Er galt als Pedant was Fakten anbetraf, doch schleichen sich auch immer wieder ein paar Gurken in seine Texte ein. Mal verortet er die Dave Clark Five in Liverpool, dann listet er die Bands auf, die er (als 15jähriger) bei den 1. Internationalen Essener Songtagen gesehen haben will. Keine der genannten ist dort aufgetreten. Er hat das wohl mit einem später stattgefundenen Pop & Blues Festival in der Grugahalle verwechselt. Witzig fand ich Gene Vincent & The Blue Claps.

Völlig unterschreiben kann ich seine Kritik an den völlig uninteressanten Besetzungen der Rockpalast-Sendungen; und die Rockpalast-Nächte waren einfach nur übel, nicht wegen Metzgers dumpfmicheligen Ansagen – aber auch. Die Auswahl der Künstler war uninspiriert, von der Musikindustrie bestimmt und gutbürgerlich. Ich habe mich da flugs ausgeklinkt, denn es wurde nicht gerockt. Da hat der WDR es versäumt (wie immer), geschmacksbildend tätig zu werden, stattdessen hat man offensichtlich dem unzeitgemäßen Geschmack des verantwortlichen Redakteurs stattgegeben. Eine weitere Unterschrift von mir, lieber Wolfgang, unter die Bemerkung, dass die besten Versionen von Bob-Dylan-Songs nicht von ihm sind, sondern von anderen Künstlern.

Der Abschluss des Titel-gebenden Kapitels über Motörhead ist unnachahmliche Rock-‘n‘-Roll-Schreibe – unübertroffen: „[…] Eddie, Lemmie & Phil zwingen keinen zum Mitsaufen. Sehr tolerant und privat ungewöhnlich zuvorkommend. Jede Mutter würde sich einen der drei als Schwiegersohn wünschen (bei entsprechender Kleidung). Nur Lemmy, warum macht ihr eigentlich so schreckliche Musik?!“

Das i-Tüpfelchen dieser Text-Compilation (neben den guten Fotos aus diversen Quellen) ist die Möglichkeit, durch im Buch abgedruckte QR-Codes Wolfgang Welt noch einmal bei Lesungen zuzuhören. Ich wusste gar nicht mehr, wie stark seine Diktion vom Ruhrgebiet geprägt war. Jetzt höre ich ihn wieder. WoW – Du warst ein Licht im Pott!!

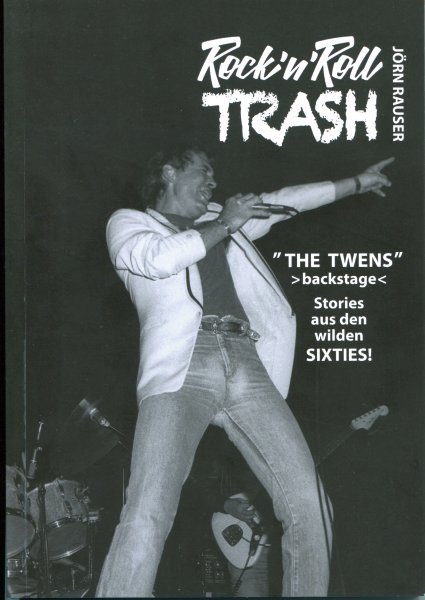

Jörn Rauser ist ein Hanauer Jung, und als solcher gehört er wohl einer ganz besonderen Spezies an. 1959 gründete er mit ein paar Gleichgesinnten eine Rock ‘n‘ Roll Band: The Twens. Diese waren bald regional erfolgreich, so dass sie Monatsjobs in angesagten Bars, Clubs, US-Kasernen bekamen. Sie bespielten die einschlägigen Läden zwischen Hanau, Kaiserslautern, Stuttgart und Regensburg: Colosseum, Atlantic-Bar, City-Bar, Bernhardseck, Hillbilly-Bar, Lido, Tivoli usw. Da verdienten auch die Twens gutes Geld – dennoch war Jörn immer pleite. Wie kam’s nur? 1965 gaben die Twens auf, und Jörn Rauser wechselte in einen bürgerlichen Beruf. Nun hat er ein Buch mit dem etwas sperrigen Titel Rock’n’Roll Trash – “The Twens“ >backstage< – Stories aus den wilden Sixties! (readmybook, 2020, 119 Seiten; ISBN 978-3-00-065295-0) geschrieben. Ein gutes Buch ist es nicht geworden, denn so sperrig wie der Titel ist auch Herrn Rausers Schreibe. Ja, The Twens und ihre Mitglieder werden am Rande immer mal wieder erwähnt, doch Jörn Rauser ist weitgehend mit sich selbst beschäftigt, und was den Inhalt seiner Anekdoten angeht, passt der Begriff trash ganz gut. Wenn man das Buch durchblättert, dann fällt auf, dass die Bandfotos in der Minderzahl sind; abgebildet werden zwei Dutzend Mädels – oft nackt, halbnackt, gelegentlich auch mal dezent bekleidet, mal mit, meistens ohne Jörn Rauser. Die Bebilderung korrespondiert mit dem Inhalt. Jörn Rauser definiert sich über ein bestimmtes Körperteil, und seine zum Teil wirklich unappetitlichen Geschichten spiegeln nicht den Zeitgeist der 60er Jahre wieder, sondern nur einen kleinen Ausschnitt. Auf die Schilderung von Sex mit Minderjährigen hätte ich verzichtet, aber der Mann kennt kein Erbarmen: für mich ist er was man im Englischen mit male chauvinist pig bezeichnet. Dass er die Gesichter der Mädels verpixeln ließ, um sie nicht zu kompromittieren, verstehe wer will. Entweder ganz oder gar nicht!

Jörn Rauser hat dieses Buch für seine beiden Kinder geschrieben, damit sie verstehen, warum er so ist, wie er ist. Wahrscheinlich haben sie nach Veröffentlichung schnell ihren Nachnamen geändert.

Und, so wird es im Buch kurz erwähnt, eine Platte sollen The Twens auch veröffentlicht haben: Baby Twist/Sweet Maria auf Bellaphon. Aber weder in Buck/Dietz Die deutschen Beatbands noch bei discogs konnte ich einen Beleg finden. Vielleicht ist ja das ganze Buch ein fake – das fände ich grandios.

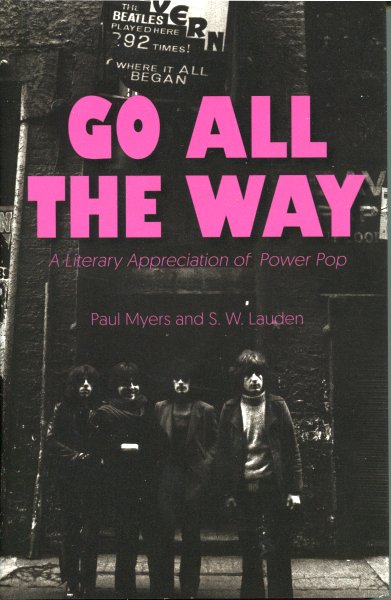

GO ALL THE WAY – A Literary Appreciation of Power Pop edited by Paul Myers and S. W. Lauden (Rare Bird Books, 219, 267 Pages) is a wonderful book. Any aficionado of this musical genre will be overwhelmed by the literacy of the 27 essayists who explain not only what they have recognized as Power Pop but who also take us closer to bands, releases and musicians and how they became  addicted to Power Pop. 27 essays bursting with knowledge, insight, emotion and expertise – all extremely well-written and intellectual. The writers of these essays are all persons of renown, be they authors, journalists, producers, musos, professors or editors. Once I started reading I couldn’t stop, and believe it or not, as soon as I had finished page 267 I read the whole book again starting from the beginning. For me, Go All The Way ranks among the Top 5 of music books.

addicted to Power Pop. 27 essays bursting with knowledge, insight, emotion and expertise – all extremely well-written and intellectual. The writers of these essays are all persons of renown, be they authors, journalists, producers, musos, professors or editors. Once I started reading I couldn’t stop, and believe it or not, as soon as I had finished page 267 I read the whole book again starting from the beginning. For me, Go All The Way ranks among the Top 5 of music books.

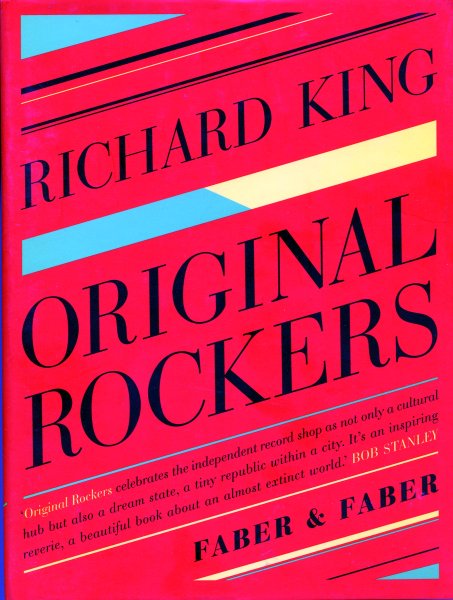

My wife was born in Bristol, in the borough of Clifton actually, and that’s where she has/had most of her relatives. Inevitably we would visit the city whenever we travelled around England (well, almost). Of course I would pay the local second hand record shops a visit. Clifton’s Revolver Records shop on Queen’s Road was not unknown to me when I came across RICHARD KING’s book Original Rockers (Faber & Faber 2015, 252 pages; ISBN 978-0571-31179-8). King has been working part-time at the Revolver store, perhaps the only record store without a shop window or a shopfront. You could only access the windowless (if I remember correctly) shop by climbing a steep set of stairs onto the first floor.

I must confess, that back then the records on display were of little interest to me, but they kept a box of rare and vintage 7” records in the backroom. You had to ask for it, which I did on each of my not too frequent visits. Once, when the box was put on the counter, I was told that I wouldn’t be able to afford them anyway – only the Japanese could. I always considered the prices at Revolver to be quite high, but from the receipt you can see that I also acquired stuff at moderate prices.

Richard Kings tells us a lot about the shop’s policy, the infatuation with Can, even a police raid that yielded no substantial amount of drugs on the premises. Revolver achieved notoriety for its exquisite selection of Reggae and Dub records, many of them Jamaican imports. With an unequalled range of pre-releases and dubplates, it became the Mecca for DJs in the 80s.

King has many a fine story to tell, for instance about Bristol’s Pop Group, the Y label and the music of Sun Ra, as well as British Jazz acts like the Spontaneous Music Ensemble or Artrock acts like AMMMusic. King also rambles about the Sea Urchins, supporting Bristol’s indie label Sarah and King’s own Planet Records label, his band Teenagers In Trouble and its hilarious plan to play cover versions of all the songs on the “Woodstock” album. We learn about his acquaintance with BBC1 DJ John Peel and the latter’s visit to Bristol as well as Revolver distribution deals and clubs and trendy pubs in Bristol. Many entertaining stories about friends, musicians, and the Revolver staff cover the anecdotal side. And: be sure that King is a versatile writer.

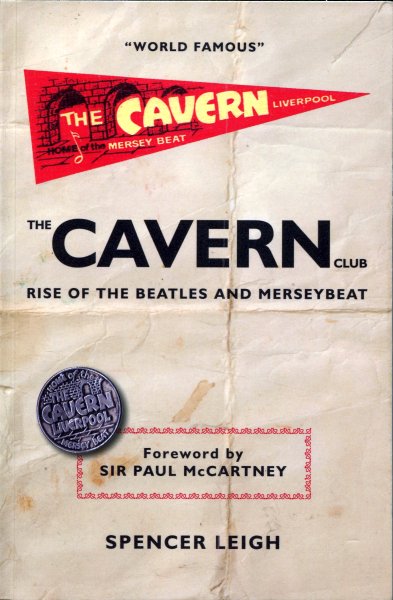

I’ve finally read Spencer Leigh’s ultimate book on the Cavern Club in Liverpool: The Cavern Club: The Rise of the Beatles and Merseybeat (Camarthen 2016, 250 pages; ISBN 978-0-85716-097-3). It is a revised and updated version of his 2008 book The Cavern, and it is as exciting as an evening (or lunch time) session at The Cavern could have been in 1964. Leigh has structured his book like a diary, naming the featured bands on as many days as could be verified. And the diary is fairly complete. He has also conducted hundreds of interviews with band members, members of the audience, Cavern staff and the people responsible for it all, and thus he graces the entries with comments, often witty, often enlightening, giving worthwhile background information and nice little anecdotes. The Cavern Club makes a thrilling  read, as the information is first hand and connected. It nicely portrays the growth of The Cavern from a Jazz cellar (mostly trad, occasionally modern) in the 50s into a Rock ‘n’ Roll club (against the owner’s conviction) in the 60s and why it played an important in the musical development of a musical style we all know as Merseybeat. By the end of the 60s the Cavern had been turned into a Heavy Metal club. It is a sad story that the The Cavern was demolished in vain and that the council of Liverpool failed to recognize the potential of such a tourist attraction. Suddenly it was no more and a car park instead and a new Cavern appeared on the other side of Mathew Street. But it wasn’t the same anymore – how could it? The end of the book is a bit ramshackle, but who cares? It’s the years up to 1967 that count. Inspired by Leigh’s writing I even got my “This Is Merseybeat” Oriole albums vol. 1 and 2 out and played them to celebrate a really enjoyable, fundamental book. If you want to know all about “The cellar of cellars” and its protagonists, this is what you need. The Beatles played at the Cavern 275 times, but the Hideaways even topped this! Everyone of importance in British Beat history appeared at this pigsty of a club with atmosphere galore: from the Rolling Stones and Downliners Sect via John’s Children and The Hollies to David John and The Mood, Herman’s Hermits, Geno Washington & The Ram Jam Band. From A (The Animals) to Z (The Zombies). And American guests like Ben E. King, Wilson Pickett or Stevie Wonder were gracing the wooden boards of the infamous Cavern stage as well.

read, as the information is first hand and connected. It nicely portrays the growth of The Cavern from a Jazz cellar (mostly trad, occasionally modern) in the 50s into a Rock ‘n’ Roll club (against the owner’s conviction) in the 60s and why it played an important in the musical development of a musical style we all know as Merseybeat. By the end of the 60s the Cavern had been turned into a Heavy Metal club. It is a sad story that the The Cavern was demolished in vain and that the council of Liverpool failed to recognize the potential of such a tourist attraction. Suddenly it was no more and a car park instead and a new Cavern appeared on the other side of Mathew Street. But it wasn’t the same anymore – how could it? The end of the book is a bit ramshackle, but who cares? It’s the years up to 1967 that count. Inspired by Leigh’s writing I even got my “This Is Merseybeat” Oriole albums vol. 1 and 2 out and played them to celebrate a really enjoyable, fundamental book. If you want to know all about “The cellar of cellars” and its protagonists, this is what you need. The Beatles played at the Cavern 275 times, but the Hideaways even topped this! Everyone of importance in British Beat history appeared at this pigsty of a club with atmosphere galore: from the Rolling Stones and Downliners Sect via John’s Children and The Hollies to David John and The Mood, Herman’s Hermits, Geno Washington & The Ram Jam Band. From A (The Animals) to Z (The Zombies). And American guests like Ben E. King, Wilson Pickett or Stevie Wonder were gracing the wooden boards of the infamous Cavern stage as well.

Da hat der Alfred Neumann sein musikalisches Leben aufgeschrieben, nicht, dass es besonders herausragend gewesen wäre, aber Geschichten aus der Regionalliga hört man immer gern. Man geht ja auch zum Bezirksliga-Fußball – stimmt, zur Zeit nicht, aber sonst. Jedoch, Lesen ist ja nicht verboten. So kam denn „Musik ohne Handkäs – Eine kurze Geschichte der hessischen Rockmusik“ (Mainbook 2017, 176 S. ISBN 978-3-946413929) neben meinen Lesesessel. Alfred Neumann ist in den 60ern mit den Offenbacher Starfighters am Start. Später spielt er in verschiedenen Popbands, die auf so unkreative Namen wie United Sounds Ltd. hören, baut sein Tonstudio und dann gehen ihm die Rodgau Monotones durch die Lappen. Alles schön und gut und geschrieben wie mit der Kneifzange: „Da der Zustand ohne Bassist mittelfristig unhaltbar war, fanden wir einen Ebensolchen.“ (S.45). Das Buch jedoch mit „Eine kurze Geschichte der hessischen Rockmusik“ zu untertiteln, ist schon starker Tobak, denn wenn das Buch eins nicht darlegt, dann die Geschichte der hessischen Rockmusik, weder kurz, noch sehr kurz, sondern gar nicht! Und „Musik ohne Handkäs“ als Titel ist auch so ein kreativer Reinfall.

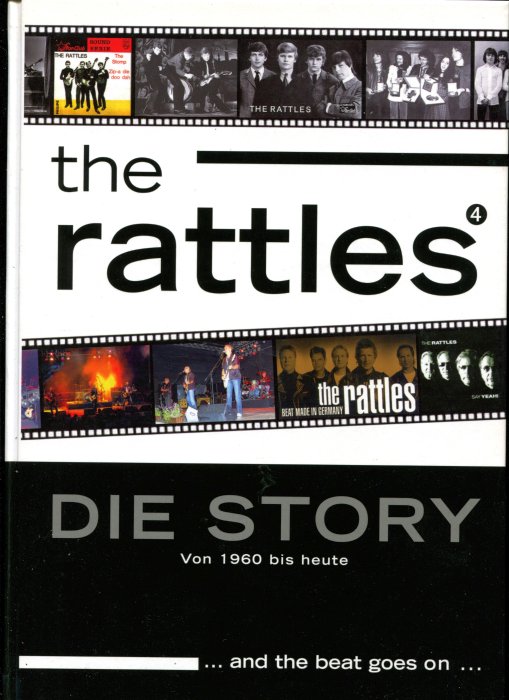

Nun gibt es auf fast 250 Seiten die Geschichte der Rattles, Deutschlands Beatband No. 2, oder doch No. 1? Jedenfalls waren sie früher als Rock ‘n‘ Roller aktiv als die Konkurrenz aus Berlin. Und immerhin haben sie einen Film gemacht, der entgegen meiner Behauptung doch eine Premiere bekommen hat. Werner Walendowski hat sich um die korrekte Historie verdient gemacht, das ist gut so. Und so zeigt er uns auch, dass es bereits vor Dieter Sadlowski bei den Harburgern gerattelt hat, auch wenn nicht mehr alle Namen bekannt sind. Das haben mir die Rattles nicht erzählt, aber ich hatte auch nicht danach gefragt. In „the rattles – Die Story – Von 1960 bis heute … and the beat goes on… ” (hommage Verlag, ca. 2008, ISBN 978-3-86735-552-0) legt Walendowski textlich bieder den Werdegang dieser Band dar, die es im Cavern krachen ließ, mit Little Richard, Everly Brothers, Rolling Stones u.a. auf England-Tour, mit den Beatles auf der Bravo-Blitz-Tournee war und ansonsten in jedem Club, Gasthof, Stadtsaal in Deutschland gespielt hat. Ja, in Holland, Österreich und Italien war sie auch. Heute rumpeln sie auf der Oldie-Schiene. Das Bildmaterial in diesem Buch ist exquisit, dafür muss man dieses Buch einfach lieben, auch wenn das Lay-out amateurhaft und unprofessionell ist. Dafür kann der Autor vielleicht nichts. Für den fehlenden sprachlichen und inhaltlichen Schwung jedoch ist er verantwortlich. Und wenn er für die Rattles nach 1967 kaum noch Worte findet, dann hat er seine Arbeit nicht gründlich gemacht.

After reading Suzanne E. Smith’s „Dancing In The Street“, I was keen on laying an eye on Berry Gordy Jr’s autobiography. Acquired via the antiquarian book trade, “To Be Loved – The Music, The Magic. The Memories Of Motown” (Headline, 1994, ISBN 0-7472-1417-4) led me deep into the Gordy family, the history of the Motown record label, the work ethics at work there, and Berry Gordy Jr.’s personal history from highschool failure to millionaire. I learned a lot about the hierarchy at Tamla-Motown, its connection to the black neighbourhood, the importance of Smoky Robinson or the song writing team of Holland-Dozier-Holland. I was aware of the fact that the Motown record label was also supporting Afro-American issues, but this was given little room in Gordy’s autobiography. He was more concerned about hit records and chart toppers. And thus I realized why a lot of the early Motown-longplayers are under par. Only later they understood that a longplaying record is a value in itself. Additionally Berry Gordy Jr. told us about his relationships to various women, but did I really want to know…?

Prof. Dr.-Ing. Jan-Welm Biermann hat in den 60ern in einer Beatband gespielt, in den 70ern in einer Popband. Die Geschichte dieser Band hat er nun in einem Buch dargelegt: „The Barons – Die Geschichte einer Schülerband“. Man muss schon zwischen den Zeilen lesen, um den Geburtsort dieser Band zu ergründen – es war Hasselt (bei Kleve) am Niederrhein. Gewissenhaft arbeitet Biermann die Chronologie dieser Band ab, und er garniert diese 79-Seiten-lange Story mit vielen bislang  unveröffentlichten Bildern, Zeitungsausschnitten und Plakaten. So kann der Leser entdecken, dass die Band auch im Rahmen der Ricky Shayne Show auftreten durfte. Als jemand, dem die niederrheinische Musikszene nicht vertraut ist, hätte ich mir mehr Lokalkolorit und Infos über die Beatszene dort gewünscht, aber, so Biermann: „Das Buch war ja nur für den inneren Kreis um die Barons gedacht, und so war die Erstauflage auch nur 50 Exemplare“ (im Eigenverlag, versteht sich). Dafür ist es professionell gemacht, mit Hardcover und auf hochwertigem Papier gedruckt. „Beim Cover hat mich der Drucker unterstützt, der hatte die Idee mit dem Quadratformat, quasi als Schallplattenhülle. Und dann musste auf die Rückseite auch eine Liste mit Songs, die wir gespielt haben.“ So geschah es. Bei der Erarbeitung der Story konnte Biermann auf eine große Sammlung von Zeitungsartikeln zurückgreifen, die Mutter Biermann aus den Lokalteilen der Zeitungen der Region für den Sohnemann ausgeschnitten hatte. Die Erstauflage sprach sich Dank der auch am Niederrhein funktionierenden Buschtrommeln schnell herum, und so musste nachgedruckt werden. 10 Exemplare hat Prof. Biermann noch zu liegen… zu bestellen beim Autor (janwelm.biermann@post.rwth-aachen.de). Aufgrund der großen Schrifttype liest sich das Buch relativ schnell. Ich persönlich hätte mir mehr Anekdoten, d.h. Geschichten um die Band gewünscht, um den Unterhaltungswert zu steigern.

unveröffentlichten Bildern, Zeitungsausschnitten und Plakaten. So kann der Leser entdecken, dass die Band auch im Rahmen der Ricky Shayne Show auftreten durfte. Als jemand, dem die niederrheinische Musikszene nicht vertraut ist, hätte ich mir mehr Lokalkolorit und Infos über die Beatszene dort gewünscht, aber, so Biermann: „Das Buch war ja nur für den inneren Kreis um die Barons gedacht, und so war die Erstauflage auch nur 50 Exemplare“ (im Eigenverlag, versteht sich). Dafür ist es professionell gemacht, mit Hardcover und auf hochwertigem Papier gedruckt. „Beim Cover hat mich der Drucker unterstützt, der hatte die Idee mit dem Quadratformat, quasi als Schallplattenhülle. Und dann musste auf die Rückseite auch eine Liste mit Songs, die wir gespielt haben.“ So geschah es. Bei der Erarbeitung der Story konnte Biermann auf eine große Sammlung von Zeitungsartikeln zurückgreifen, die Mutter Biermann aus den Lokalteilen der Zeitungen der Region für den Sohnemann ausgeschnitten hatte. Die Erstauflage sprach sich Dank der auch am Niederrhein funktionierenden Buschtrommeln schnell herum, und so musste nachgedruckt werden. 10 Exemplare hat Prof. Biermann noch zu liegen… zu bestellen beim Autor (janwelm.biermann@post.rwth-aachen.de). Aufgrund der großen Schrifttype liest sich das Buch relativ schnell. Ich persönlich hätte mir mehr Anekdoten, d.h. Geschichten um die Band gewünscht, um den Unterhaltungswert zu steigern.

Suzanne E. Smith is an assistant professor (now a professor) at George Mason University in Fairfax, VA. She received her Ph.D. from Yale University and specializes in African American history, particularly in the importance of African American entrepreneurship. In 1999 she published “Dancing in the Street – Motown and the Cultural Politics of Detroit” (Harvard University Press, ISBN 0-674-00546-5). She shows that Motown was more than a Pop label led by black businessmen. Motown was race-conscious and politically aware. Though they had “no interest in producing music that might evoke revolutionary sentiments” (p.171), they nevertheless released spoken word records of Martin Luther King’s “I have a dream” speech (as delivered in Detroit days before the march on Washington) or of Langston Hughes’ poetry and inwardly supported the Civil Rights Movement and even Malcolm X’s Black Nationalists approach. Smith puts that into correlation with the history of the struggle of the Afro-Americans for equality and acceptance. She goes way back into American history (as far back as 1863) and she puts the rallies of the 1960s into perspective. She also exemplifies how the riots backlashed and hurt the cultural activities of the Black communities and resulted in police aggression. Smith enrols the history of the Afro-American struggle for freedom in relation to the development of (Tamla) Motown as a record label. It’s decline and the parallel demise in cultural significance came when Tamla Motown moved to California. “Dancing in the Street” isn’t an easy read as it goes into detail and is bound to academic practice. However, it taught me more about American history and the music of Motown than whatever I had read before. “The Motown sound was always ‘brown’, regardless of the company’s diverse musical output and its popularity with multiracial audiences.” (p. 167). Motown’s big achievement was to make music made by Afro-Americans popular among a white audience. I had always thought of Martha & The Vandellas “Dancing In The Street” as a having-a-good-time pop song, but I’d never read the lyrics in connection to the Afro-American rallies for freedom and justice.

Suzanne E. Smith is an assistant professor (now a professor) at George Mason University in Fairfax, VA. She received her Ph.D. from Yale University and specializes in African American history, particularly in the importance of African American entrepreneurship. In 1999 she published “Dancing in the Street – Motown and the Cultural Politics of Detroit” (Harvard University Press, ISBN 0-674-00546-5). She shows that Motown was more than a Pop label led by black businessmen. Motown was race-conscious and politically aware. Though they had “no interest in producing music that might evoke revolutionary sentiments” (p.171), they nevertheless released spoken word records of Martin Luther King’s “I have a dream” speech (as delivered in Detroit days before the march on Washington) or of Langston Hughes’ poetry and inwardly supported the Civil Rights Movement and even Malcolm X’s Black Nationalists approach. Smith puts that into correlation with the history of the struggle of the Afro-Americans for equality and acceptance. She goes way back into American history (as far back as 1863) and she puts the rallies of the 1960s into perspective. She also exemplifies how the riots backlashed and hurt the cultural activities of the Black communities and resulted in police aggression. Smith enrols the history of the Afro-American struggle for freedom in relation to the development of (Tamla) Motown as a record label. It’s decline and the parallel demise in cultural significance came when Tamla Motown moved to California. “Dancing in the Street” isn’t an easy read as it goes into detail and is bound to academic practice. However, it taught me more about American history and the music of Motown than whatever I had read before. “The Motown sound was always ‘brown’, regardless of the company’s diverse musical output and its popularity with multiracial audiences.” (p. 167). Motown’s big achievement was to make music made by Afro-Americans popular among a white audience. I had always thought of Martha & The Vandellas “Dancing In The Street” as a having-a-good-time pop song, but I’d never read the lyrics in connection to the Afro-American rallies for freedom and justice.

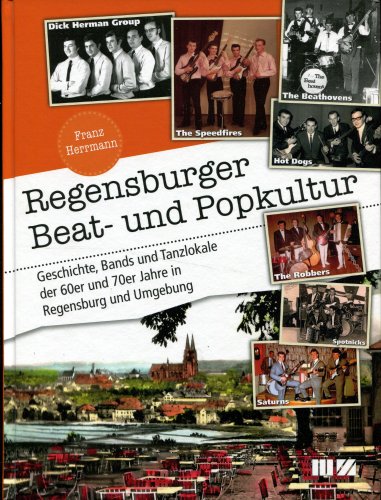

„Diese Formation war mitunter die schönste meiner Musikerzeit“ – Vitus Dorfner (S. 285)

„Diese Formation war mitunter die schönste meiner Musikerzeit“ – Vitus Dorfner (S. 285)

1. Die interessanteste und heißeste Regensburger Band hat der Autor nicht erwähnt: The Mystic Eyes. Waren ihm wohl zu wild.

2. Ganz ehrlich, ich kriege Pickel, wenn ich Namen wie Wilson Pikett, The Throggs, Herman’s Hermit und Jimmy Hendrix sowie Songtitel wie Rout 66, The Rise And Fall Of Fingel Bunt, oder Heartful Of Soul in einem Buch lese. Dann weiß ich, da war kein Lektor involviert. Bücher macht man mit Sorgfalt! Wenn man zudem in den Mittsechzigern My Bonnie von The Rattles gespielt haben will, dann bekomme ich auch noch einen Kropf. Ein zweiter Kropf wächst mir, wenn ich (S. 207) den „Original Songtext von Che Sara“ lese: Eise mio que stei su la colina – distesso come umbre avec domentato. Der Text von Che Sarà beginnt aber: Paese mio che stai sulla collina disteso come un vecchio addormentato.

Solche und andere Lapsus findet man im Buch „Regensburger Beat- und Popkultur – Geschichte, Bands und Tanzlokale der 60er und 70er Jahre in Regensburg und Umgebung“ von Franz Hermann (Regenstauf 2014; ISBN: 978-3-86646-304-2). Das Wort Geschichte hätte ich aus dem Titel gestrichen, denn eine Geschichte von Regensburg in den 60er und 70er Jahren erzählt das Buch nicht.

Franz Hermann hat sich größte Mühe gegeben – und sich ein Fleißkärtchen verdient. Er hat wohl die meisten relevanten Bands zur Mitarbeit aufgerufen und viele Fotos für die Illustration gewinnen können, hat über die Veranstaltungen erfolgreich recherchiert, die einschlägigen Tanzlokale minutiös aufgeführt und die Instrumente und elektronische Verstärker dargestellt (allerdings nur die der großen Hersteller). Seine soziokulturellen Ausführungen zur Beat-Ära jedoch sind klischeehaft und oberflächlich, ebenso die Beschreibungen von Mode, Autos (hier vergreift er sich an Neuwagen, während die Bands im DKW F89 oder BMW 700 unterwegs waren) und Medien (da bezichtigt er die Bravo, Informationen geliefert zu haben).

Obwohl es in Regensburg seit September 1962 die Tanzhalle Colosseum, später Tanzpalast Colosseum, in der Regie von Israel Offmann gab, in der viele englische Bands und die wildesten deutschen Kapellen in Wochen- oder Monatsjobs getobt haben, scheint dies auf die meisten Bands in Regensburg wenig abgefärbt zu haben. Sie haben fast alle ihre Fliegen und Krawatten nicht abgelegt und blieben konservativ und erscheinen mir recht hinterwäldlerisch. Das Schifferklavier war vielen Bands noch heilig. Mit Perücken versuchte man, den Beatles nahe zu kommen (S. 293 u.a.). The Robbers: Unser Repertoire enthielt – der damaligen Zeit entsprechend – natürlich ein „Ave Maria“ (dreistimmig gesungen)! (S. 243). The Saturns: In unserem Programm hatten wir selbstverständlich auch traditionelle Tanzmusik wie Cha Cha Cha, Tango, Walzer etc. und auch gängige deutsche Schlager wie z.B. „Schwarzer Engel“ von Caterina Valente. Ein sehr schönes Lied mit einem sehr guten Text.“

Irgendwelche Schlagersternchen zu begleiten war den Regensburger Bands – so sie denn über die musikalischen Fähigkeiten verfügten – gemäß Franz Hermann kein Problem. Wenn Hermann die Regensburger Beatszene beschreibt, dann klingt das so: „Die Männer haben ihre Jackets abgelegt, das Gedränge auf dem Parkett ist beachtlich. Eine einheitliche Bekleidung der Musiker war damals noch obligatorisch und so sind die drei Frontmänner auf ihrem erhöhten Podium immer gut auszumachen. (…) Die Anhängerschaft der Band kennt deren musikalisches Programm recht gut und so werden Wünsche geäußert und erfüllt: If I were a carpenter, The legend of Xanadu, Mighty Quinn, San Antonio Rose – die Stimmung im Laden ist nicht mehr zu toppen. Das Bedienungspersonal leistet Schwerstarbeit. Während der Tanzphase ist kaum ein Durchkommen möglich – die kurzen Pausen müssen genügen, um die Getränke fix an Ort und Stelle zu bringen.“ (S.38) Das erzeugt bei mir kein Prickeln. Ich hätte wahrscheinlich das Weite gesucht.

Die Dick Herman Group, in dem der ex-Regensburger Domspatz Franz Hermann die Klampfe bearbeitete, wird im Buch ganz intensiv dargelegt. Diese Kapelle war auch im Tonstudio, um Sweet Inspiration mit deutschem Text einzuspielen. Das Ding ging so: Oh, schenk mir sweet sweet inspiration, dann bin ich nie so allein, niemals mehr so allein, mit deiner sweet sweet inspiration, da kann ich immer bei dir, immer bei dir sein… (S. 213) Veröffentlicht wurde diese Nummer – gottseidank – nie, aber ich hätte mir als Autor auch verkniffen, diesen inhaltlichen und sprachlichen Ramsch in einem Buch abzudrucken. Dagegen waren die Texte von Roy-Black-Songs ja literarisch.

Ich denke nicht, dass Franz Hermann vom Honorar dieses Buchs ein Reihenhäuschen hat bauen können, doch wenn es so war, dann hatte er einen genialen Schachzug auf Lager: ich lasse die Bandmitglieder einen Großteil des Buchs, nämlich die Bandgeschichten, für mich schreiben. So beauftragt er jeweils einen Musiker aus den einschlägigen Bands, eine Bandgeschichte zu verfassen. Dies hat natürlich diverse Nachteile.

- ist so keine geschichtswissenschaftliche Relevanz zu gewährleisten,

- öffnet man der persönlichen Eitelkeit Tür und Tor,

- überlässt man Autoren das Feld, welche in der Regel nicht die sprachlichen (und manchmal auch die intellektuellen) Fähigkeiten besitzen, um eine tragfähige Bandhistorie darzulegen, Beispiel aus The Robbers: Neben dem Kontrabass spielte er auch Elektrobass (was damals gerade anfing, modern zu werden) und Keybord [sic], welches als Instrument zu der Zeit groß im Kommen war. (S. 242)

- sind auf diese Weise Redundanzen ohne eingreifendes Lektorat unvermeidbar,

- sind das Resultat eher langweilige Aufzählungen von Bandbesetzungen und Auftrittsorten, aber selten Bandgeschichten, die sich um Anekdoten und (skurrile) Ereignisse (wie bei the Speedfires und the Skyriders) reihen, welche eine Bandgeschichte erst lesenswert machen.

All dies ist hier von Bedeutung. Zitat bei The Hot Dogs: „Leider haben wir es nur auf den zweiten Platz geschafft, da unser Drummer Roy Orbinson’s [sic] Pretty Woman unendlich langsam eingezählt hatte, und wir vor lauter Angst nicht abbrechen wollten.“ (S. 224)

Man mag es kaum glauben, was von The Saturns in diesem Buch zur Beat-Ära vorgetragen wird: „Sonntags gegen 22:00 Uhr, stand er [der Wirt Franz Handerer] immer mit Tränen in den Augen an der Tanzfläche, wir dagegen hatten ein Lächeln im Gesicht! Der Anlass waren zwei Lieder, die ihn immer wieder bewegten ‚Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand‘ und das ‚Fiakerlied‘.“ (S. 248) Na, bravo, die Band darf nächste Woche wiederkommen.

Zum Schluss möchte ich Herbert Hoffmann von den Spotniks (wer kommt auf so einen dreisten Namen?!) noch wortwörtlich (!) zitieren: „Ein Wendepunkt war, als mein Enkel Jannik mich gefragt hat, ob ich ihm das Gitarre spielen lernen möchte. So war ich im vorgerücktem Alter nochmals gefordert, meine Kenntnisse und mein Wissen weiterzugeben. Heute wird ganz anders gespielt. Daß es andere Musikrichtungen gibt, war für mich eine reiche Erfahrung, die ich nicht vermissen möchte.“ (S. 290) Für diesen grammatischen Murks hätte man die Lords schon 1965 gekreuzigt!

The sound man is not a man of letters, yet he has written a book accumulating about a million words: Glyn Johns “Sound Man” (Plume, New York, 2015 – ISBN 978-0-14-751657-2). Glyn Johns was a sound engineer and occasional producer mainly known for his work in the 60s and 70s. He did the sound engineering on albums by The Rolling Stones, The Small Faces, The Eagles, The Who, Fairport Convention and many others. The sound he achieved in the studio was sharp and crisp and voluminous, yet his writing is shallow and thus the book drags along like a tortoise on land. It does not rock. Though he had an ear for Rock ‘n’ Roll, his life style was the opposite. When travelling he even dressed as conventionally as possible – suit and tie – to avoid attracting attention. Perhaps Glyn Johns is the only person in Rock ‘n’ Roll business to never have touched any drugs apart from cigarettes. Glyn Johns obviously was someone who knew it all, and not someone ready to compromise: “I had a disagreement over the content of the second album [of the Ozark Mountain Daredevils] with Stanley Plesser, the band’s manager – a man who should have stuck to selling shoes, in my opinion. This resulted in me quitting…” (p. 151).

When Johns is fond of a person, he finds ways to express it. “When I was an engineer I would see him almost every day, and a nicer guy you could not wish to meet” (about John Bonham, p.115). And “He was softly spoken, always casually dressed, with a cultured English accent and an air of relaxed confidence about him…” (about Chris Blackwell, p.79). Or: “You won’t meet a nicer guy. He is generous to a fault and a true professional to work with” (about Graham Nash, p. 72). And so on and on, yet occasionally he also picks on the negative sides of people, like the violent streak in Don Arden (p. 66).

The things he says about Germany are more than just irritating, they are stupid; I bet he is a Brexiteer.

By reading Johns’ book you will get a lot of inside stories, some of them interesting, but also a lot of self-praise and irrelevant side-information.

I started to read Wayne Kramer’s “The Hard Stuff – Dope, Crime, the MC5 & My Life Of Impossibilities” (Faber & Faber, London, 2018 – ISBN 978-0-571-34126-9) with the great expectation that now my love for the MC5 would finally be given the substantiation it needed. Hadn’t I followed them from the moment German Sounds magazine told me of their existence (resulting in an adventurous mail order of their first album in the USA) to all the bands that were founded by the ex-members after the MC5’s collapse in 1972? You can be sure I’ve got the uncensored version of the Five’s first album sitting nicely on my shelf, but I’d also like to tell you that I did not learn anything really relevant about the MC5 apart from what I knew already. Kramer’s story is not a revolutionary one – despite his involvement in the White Panthers – it’s a sad story. Like most of the finally cleaned-up drug addicts, Kramer is more concerned about illustrating his life as a drug user and – in his case – a petty thief, burglar, robber, class A criminal as a life of living in the trenches. His arrogance towards musicians with an addiction while an addict himself is disturbing (p. 260). Am I really interested in Wayne’s extensive stories of drug and alcohol abuse and how he deferred any outward treatment until he finally found the clue to his disturbed personality: he was a “fatherless child” (p. 237)? Pages and pages are wasted on his fits of self-discovery and self-knowledge and all the pseudo-psychological explanations of his doings, equivalent to the time it took Wayne to finally get his act together. Instead of drugs and crime, Wayne informs us, that his “wife and son have become the centre of my universe. We are like the nucleus of an atom, spinning around each other and holding on to what we have together” (Forword). Let’s hope the son will see it likewise when he is older. Wayne’s mother died solitary. I really hated the lachrymose undertone in Wayne’s book, even when referring to the end of his Epitaph deal (p. 252ff). It took him more than 60 years of realising what he was: “the kind of guy I couldn’t stand to be around: a loud-mouthed, ego-tripping, drunken, rock & roll asshole” (p. 261). Well, if you want to read as far as this to wait for the resurrection of W.K., this book is good for you. I was disturbed, yet I personally wish Wayne Kramer all the joy in the world now that he has finally found his way to mental and physical peace. His story how he learned Jazz from Red Rodney (named Albino Red to be able to play in Charlie Parker’s band in the South of the USA) in prison is fascinating (p. 185ff). As is the story of Nathan Cohen (p. 195) taking over the prison newspaper, revealing more about the US correctional system than any scientific research. And – thumbs up: Wayne Kramer is a man of letters. „The Hard Stuff“ is fluid, eloquent and sharp.

“I refused to be a slave on a plantation”

His plantation is Stax Records. Booker T. Jones, Memphis multi-instrumentalist who can play the clarinet, the oboe, the saxophone, guitar, bass, piano, organ, drums and more, has written his biography “Time Is Tight – My Life, Note by Note” (Omnibus Press, 2019, ISBN 978-1-913-17219-0). And it turned out to be a really unconventional book, as Jones is criss-crossing through time and place. Divided into short essays the book tells us of Jones’s youth, his first sessions at Satellite Records, his first live appearances, the formation and success of Booker T. & The MGs, the fertile years as a part of the Stax Records recording team, his move away from Memphis to the West Coast, his career as a composer of movie soundtracks etc. – and not necessarily in this order. This is another patchwork blanket, but one that makes sense. His private life is laid out like a map. And how he came to be playing bass on Dylan’s “Knockin’ On Heaven’s Door” or his house was pulled out to sea, how his third wife introduced him to literature, and I guess, without her this book would not have been possible. We are told how Booker T. and The MGs (plus the Mar-Keys’ horn section) backed Otis Redding at the Monterrey Festival which was Redding’s US breakthrough. Booker T. Jones and his bandmates were also part of the Stax/Volt Revue that was met with sold-out shows and unprecedented fan enthusia sm in Europe in 1967. Surprisingly Jones does not even mention it. No words on the 1993 tours with Neil Young or the collaboration with Creedence Clearwater Revival, but on playing in the White House with Barack Obama attending in shirt-sleeves or a year later even with the President singing a few bars of “Let’s Stay Together”.